В завершение 2024 года

В течение этого года было вроде бы много новостей, отвечающих тематике нашего сайта, но все они были как-то мелковаты для отдельной статьи. Но, начиная с августа, друг за другом произошли гораздо более любопытные события; только я заканчивал описание одного, как наступало следующее. Поэтому я решил рассказать обо всех в одной, обзорной статье за весь 2024 год.

И всё-таки: будет ли продолжение?

В обзоре событий 2023 года я выражал опасение, что серия статей, посвящённых членам подпольной группы Гайнана Курмаша из цикла «Җәлилчеләр җире», может прерваться, не включив в себя рассказы о Фуате Сейфульмулюкове и Ахате Атнашеве, поскольку их родные края находятся не просто чрезвычайно далеко от Казани, а даже за границей России. (Учитывая скудость сведений о родине Ахмета Симаева, были у меня в то время сомнения и по его поводу). Моё опасение усиливалось ещё и потому, что в июне 2024-го исполнился год, как на сайте Intertat.tatar перестали появляться статьи о других подпольщиках, как вдруг их автору Гелюзе Ибрагимовой подоспела помощь в лице троих членов Союза писателей РТ - главного редактора журнала «Безнең мирас» Лябиба Лерона, главного редактора газеты «Мәдәни җомга» Вахита Имамова и главного редактора журнала «Казан утлары» Рустема Галиуллина. 18 июля один из них - Лябиб Лерон дал интервью Гелюзе, из которого следовало, что он начал новый проект «Одиннадцать героев». («Ләбиб Лерон җәлилчеләргә багышланган яңа проект турында: Аларны оныттырмау максаты тора»; Tatar-inform). По его словам, он поставил себе задачу посетить родные места (деревни) «джалильцев»; мол, идея такого проекта возникла у него в 2015 году, но из-за решения проблем с подпиской (видимо, на его журнал) и выяснения отношений с почтой она постоянно отходила на второй план. И вот, наконец, в связи с приближением 80-летия гибели «джалильцев-курмашевцев», Лябиб предложил принять участие в своём проекте Всемирному Конгрессу татар, и его руководство - председатель Национального совета Конгресса Василь Шайхразиев и руководитель Исполнительного комитета Конгресса Данис Шакиров поддержали его предложение. Цитирую Лябиба Лерона: «В каком состоянии /сейчас/ деревни джалильцев, живут ли там люди, есть ли школы, присвоены ли /чему-либо/ их имена, вспоминают ли их – вот такие вопросы нас интересуют. Надо в равной степени вспоминать всех, кто не щадил своих жизней...». Далее сообщается, что в этот же день Лябиб Лерон, Вахит Имамов, Рустем Галиуллин, заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Разиль Зиннатуллин и корреспондент агентства «Татар-информ» Гелюза Ибрагимова отправились в родную деревню Ахмета Симаева Усть-Рахмановка Краснослободского района республики Мордовия. На следующий день, 19-го июля, в «Intertat» появился краткий, а 2-го августа полный репортаж об этой поездке – через один год и почти два месяца после выхода их последней статьи из цикла «Җәлилчеләр җире» (о Баттале).

Я не понял, в чëм заключалась новизна проекта «Одиннадцать героев», ведь представительница издания «Интертат» Гелюза Ибрагимова в соответствии с проектом «Җәлилчеләр җире», начатым их агентством в 2022 году, занималась точно таким же увековечением памяти о подпольщиках-курмашевцах, которым собрался заняться Л. Лерон. К моменту объявления Лябибом о своём проекте Гелюза успела побывать в родных местах восьми подпольщиков-курмашевцев из двенадцати (считая Рахима Саттара), и ответила в своих репортажах на те же самые вопросы - в каком состоянии их деревни, живут ли там люди, есть ли школы и как сохраняются их имена. Позже, когда я спросил Вахита Имамова, означает ли их проект, что они собираются ещё раз посетить те же места, что и Гелюза, он ответил, что нет, потому что там они уже бывали, и не раз. Тогда чем проект Лябиба отличается от проекта, давно осуществляемого изданием «Интертат»?

В присоединении к корреспондентке «Татар-информ» трёх писателей я вижу пользу в другом. Во-первых, в организационной поддержке со стороны Всемирного Конгресса татар, имеющего налаженные связи с ближним зарубежьем, благодаря чему должны значительно облегчиться, я бы сказал – стать возможными поиск и поездки в труднодоступные родные места двух названных выше героев; во-вторых, в моральной поддержке со стороны писателей Гелюзе, до сих пор ездившей по стране практически в одиночку. (Если, конечно, она и дальше продолжит участие в проекте «Җәлилчеләр җире»).

К слову: только 9 октября на титульной странице «Интертат» исчез анонс статьи из цикла «Җәлилчеләр җире» об Абдулле Баттале, а вместе с ним исчезло и название рубрики «Махсус проектлар» - «Специальные проекты», продержавшиеся год и четыре месяца. Пожалуй, это можно назвать ещë одной, своеобразной особенностью статьи о Баттале...

Вечная тема

1-го февраля издание «Интертат» поместило отчëт о совещании в Союзе писателей, на котором были рассмотрены кандидатуры на получение премии имени Г. Тукая. Присуждение премий – рутинное мероприятие, но в данном случае мой интерес вызвали личность одного из его участников, который предлагал выдвинуть кандидатом на премию автора романа «Ватан» Рафиса Курбана, и ответ, который я получил из Союза писателей на свой вопрос о достоинствах этого романа.

Итак, 1 февраля издание «Интертат» опубликовало репортаж «Язучылар премия «бүлә»: «Күпсенмик, җәмәгать» о совместном заседании творческих секций Союза писателей РТ, на котором обсуждались кандидаты на различные премии. Стенографический отчёт о заседании начинается со слов писательницы Набиры Гиматдиновой:

«Я много лет слежу за творчеством Рафиса Курбана. Я бы сказала, больше всего мне нравится его роман о Наки Исанбете. ...Удачным получился и его роман о Мусе Джалиле «Ватан». Некоторые даже говорили колкости/придирались/ к нему. У Рафиса свой взгляд; он возвысил и Джалиля, и его соратников; нашёл новые вещи, а не «высосал из пальца»... Считаю, Рафис давно созрел для Тукаевской премии. Его /постоянно/ потихоньку отодвигают в сторону – наверное, из-за привычки говорить всё «в лоб». А парень талантлив! Если и в этом году оставим его в положении «сироты», с нашей стороны это будет неправильно. Он отличный прозаик.

Зиннур Мансуров: ...Есть произведения, написанные теми, кто слишком отдаётся своей фантазии, беря всё «с потолка»; извините, «высосав из пальца». Нам нужно больше романов об отдельных личностях, и Рафис Курбан в этом направлении выполнил титаническую работу: о скольки благородных личностях он написал романы! В нём сидит хороший «бес»/страсть – сколько личностей в последние несколько лет он с ним «вытащил»/вернул!

Камиль Каримов (председатель секции прозы - ФБ): ...Он может сидеть безвылазно три месяца, чтобы написать роман. Так может только человек с творческой страстью. Мы считаем это похвальным качеством...».

Пару выражений, следующих далее, я лучше оставлю в оригинале, как написано в репортаже: переводить такие вещи мало удовольствия. Думаю, желающие насладиться живым, «народным» языком мастеров слова, легко найдут переводчиков.

«...Шәмсия Җиһангирова: Мин дә 1-2 сүз әйтим әле. Бармактан түгел, «күттән суырып» язучылар да күбәйде инде...

Камил Кәримов: Аны «күттән чыгарып» диләр...

Шамсия Зигангирова: Да, такое и читать не хочется... Иногда, бывает, задумываешься: зачем этому человеку дали Тукаевскую премию… Смотрю на Рафиса и удивляюсь, как он везде успевает. Ещё я отметила бы его многогранную натуру и прямоту. Хоть его и обходят с Тукаевской премией, но важно учитывать, какая он личность. Поэтому считаю Рафиса достойным Тукаевской премии».

Далее писатели проголосовали за предложение Правлению Союза писателей выдвинуть кандидатуру Р. Курбана на Тукаевскую премию. Благодарный Рафис не остался в долгу и заявил, что «Шамсия - продолжатель /дела/ Гаяза Исхаки, посвятившего жизнь сохранению веры и нации».

На этот репортаж я послал такой отзыв: «Я тоже хочу задать вопрос «в лоб» нашей давнишней хорошей знакомой Набире: в чём роман Рафиса Курбана «Ватан» получился удачным? Написанный без учёта фактов, он именно «высосан из пальца». Ты тоже наверняка видела мой критический отзыв на него. (В шестом номере «Казан утлары» за 2019 год. Чтобы увидеть отзыв в полном, не сокращённом виде, добро пожаловать на… (здесь я дал две ссылки на наш сайт - ФБ)). Какое может быть уважение к товарищам Джалиля в изложении «талантливого парня», унижающего твоего честного, невиновного в провале подпольной организации родственника? Фарит Батталов». Как и ожидалось, ответа на этот вопрос не последовало.

Набира Гиматдинова и её муж Ривкат Бикчуров – наши давние хорошие знакомые, журналисты. Когда мы жили на улице Бутлерова, а они – в Школьном Переулке (теперь это Катановский переулок), наши дети учились в одном классе гимназии № 1. Один раз Набира посетила в больнице нашего дядю Салиха (в последние годы его жизни); у нас дома она брала интервью у моего отца о подпольщике Абдулле. (Это интервью вышло в журнале «Идел» № 3, 1993 года под названием «Узган гомер аккан су, димә!..»). То есть сначала она пишет уважительную статью об одном из героев, а теперь расхваливает своего коллегу, который унижает этого героя. Знакомая ситуация. Выходит, она писала ту статью неискренне, лишь бы воспользоваться подвернувшимся под руку источником информации на «хлебную» - «джалиловскую» тему, а через тридцать лет, чтобы поддержать своего знакомого - автора романа на ту же тему, она не стала задумываться над сомнительной характеристикой, которую дал автор этому герою. Если, конечно, она читала этот роман целиком... Вспоминается здесь и история с групповой фотографией Салиха Баттала и Джалиля в журнале «Сөембикә» № 2 за 2016 год, прикреплённой к статье «Ул мине йөрәгендә саклар», посвящённой одной из жён Джалиля Закие Садыковой и их дочери Люцие, из которой еë автор Набира «вырезала» Салиха. (См. «О публикациях в СМИ»; 2017 г.).

11 февраля я написал письмо в Союз писателей. Я сообщил, какой вопрос я задал Гиматдиновой; что о невиновности Абдуллы Баттала в провале их группы нам заявили немецкие историки; что в романе «Ватан» чуть ли не все товарищи Джалиля изображены чересчур наивными, даже глуповатыми и т.п., и закончил письмо так: «У меня такой вопрос к писателям, поддержавшим кандидатуру Курбана: что для вас важнее – правда или обман читателей? Меня не беспокоит вопрос, получит ли Курбан Тукаевскую премию; рано или поздно, вполне возможно, так и произойдёт. Я против того, что, кроме других своих произведений, он получит эту премию и за высосанный из пальца роман «Ватан».

Через два дня я позвонил в Союз писателей, чтобы убедиться, что они получили моё сообщение. Ответившая мне женщина по имени Гузель только при мне проверила почту и увидела моё письмо. Я попросил ознакомить с ним писателей, а через неделю, 19-го, Гузель ответила мне, что переслала моё письмо председателю Союза писателей Ркаилю Зайдулле. 2 марта, найдя электронный адрес Ркаиля, я спросил его, видел ли он моё письмо и если читал, какого он мнения о романе «Ватан». Через несколько часов он ответил: «Прочитал твоё письмо. Да, согласен с тобой. В этом сочинении нет ничего от романа. Характеров нет, мотивации для героизма нет. Мне неизвестно, что за организация выдвинула /Курбана/ на премию Тукая…». (Ранее я слышал от других знакомых точно такие же отзывы о «Ватан»).

Этот «тлеющий» абсурд способен продолжаться годами: можно слышать брезгливые отзывы о чьём-либо опусе, но его автор будет оставаться «непотопляемым» кандидатом на высшую литературную премию, и ряды поддерживающих его клакеров будут только пополняться. В том числе и за счёт ваших знакомых, которые когда-то с благоговением писали статьи, прославляющие вашего родственника.

Готовя эту статью об очередной попытке Р. Курбана заполучить заветную Тукаевскую премию, я вспомнил некоторые цитаты различных авторитетов. Вот, например отрывок из интервью писателя Рабита Батуллы: «Писатели соревнуются за премию Тукая. Заходят и спереди, и сзади, и звонить пробуют. Жена одного из них, говорят, захаживала в обком через чёрный ход. Дали уж, когда измотала руководство... Впереди должен идти не человек, а его дела, талант». («Рабит Батулла: «Йөз елга якын барган пропаганда халыкны маңкортка әверелдерде»; Intertat.ru, 1 июня 2022 г.). Наблюдая за такими кандидатами, в этом году не выдержала и журналист «Интертат» Р. Мухаметова. В статье за 25 марта «Март аенда гел онытылган шәхесләр пәйда була. Тукай премиясенә дәгъва итәр чак чөнки» она иронизирует: «Правда же, интересно: на время объявления кандидатов на премию Тукая вдруг возникают напрочь забытые «творцы» и затем, получают они премию или нет, опять исчезают; через год или два – опять возникают и исчезают... Посмотришь очередной список и /с удивлением/ отмечаешь: ба, оказывается, и этот дядя ещë жив; ну, слава богу...». Ну, а мне вспоминается мультфильм «Миллион в мешке»: там художник Ультрамарин, у которого нарисованные вещи имеют свойство становиться настоящими, рисует для правителя сказочной страны Миллиона мешок с монетами, а тот кричит: «Больше, больше, больше!»...

25 декабря в журнале «Казан утлары» № 10 я увидел статью профессора Казанского государственного педагогического университета Рифата Сверигина «Хемингуэйлар бездән еракмы?» - «Далеки ли от нас Хемингуэи?». И в этой статье оказался тот же безудержный поток комплиментов автору романа «Ватан» Рафису Курбану, который можно было видеть в передаче «Ком сәгате» в 2023 году (см. «В завершение 2023 года») - Сверигин безостановочно приравнивает Курбана по таланту к Эрнесту Хемингуэю, хоть и делая оговорку: «У их биографий есть большая разница». Наверное, нужно было быть профессором, чтобы заметить эту разницу... Если он захочет ещë раз вспомнить одного из этих писателей, теперь мы уже будем знать содержание его будущей статьи...

Как надо любить героев (выездной мастер-класс от писателей)

5 августа мне позвонил Лябиб Лерон и предложил поехать 8 августа с ним, Рустемом Галиуллиным и Вахитом Имамовым в Большие Тиганы, затем – в родную деревню Абдуллы Алиша Куюки и заглянуть в Булгары (райцентр Спасского района РТ). Ещё Лябиб сказал, что ознакомился с моим мнением о целесообразности установки памятника Абдулле Батталу: «Вот ты говоришь, что ставить Батталу памятник необязательно, а мы считаем, что нужно. – Я: - Поставить-то его можно, только я не вижу в этом особого смысла. Их ведь, подпольщиков, многие продолжают считать предателями; вот если бы прекратились такие сплетни – это было бы важнее. – Да, я читал об этом (моё прошлогоднее интервью Г. Ибрагимовой - ФБ); но мы всё равно будем говорить, что памятники нужны...».

8 августа я пришёл к условленному месту напротив автовокзала «Южный». Скоро туда подошла машина, из которой вышли Вахит Имамов и Рустем Галиуллин. Мы познакомились. (С Вахитом – повторно: первый раз нас познакомили на митинге 2015 года. Тогда он предложил мне встретиться ещё раз для разговора о Салихе Баттале, но быстро забыл о своих словах; не смог вспомнить об этом и сейчас). Спустя десять минут мы тронулись в путь, а на одной из остановок нас на другой машине догнал Лябиб (в ней за рулём был водитель «Казан утлары» Наиль). В пути я рассказал Вахиту и Рустему о нашей поездке в Берлин и поделился своим невысоким мнением о сочинениях известных писателей о группе Курмаша (точнее, об одном Джалиле). Вахит заявил, что подпольщики из этой группы достойны памятников с десяток метров в высоту, и с чувством удовлетворения рассказал, как он «задавал жару» главам районов за небрежное сохранение памяти о «джалильцах».

Примерно в пятнадцать минут девятого мы подъехали к зданию администрации района в посёлке Алексеевское, но оказалось, что глава администрации и его заместитель успели уехать в Казань. (Наверное, таким образом они чудом избежали головомойки от сурового Вахита, потому что Абдулле Батталу в родном районе нет памятника или бюста). После этого мы приехали в Большие Тиганы и остановились у краеведческого музея. Нас встретили бывшая заведующая музеем Лилия Зарипова, нынешняя заведующая Фиягуль Халилова и заведующая музеем Казанской филармонии, уроженка этой деревни Алсу Хакимова; позже в музее к нам вышла и секретарь сельсовета Лейсан Хаметшина. (Сельсовет располагался в здании клуба, но из-за ремонта здания пока переехал в одно из помещений музея).

В один момент, прервав эмоциональный обмен мнениями, Вахит спросил: «Вы чай поставили?», и женщины, наскоро сделав групповые снимки, ушли в заднюю комнату, где работала Лейсан и был накрыт стол. Несмотря на «бытовые» вопросы и начинающееся застолье, Лябиб, помня о цели своей поездки, сказал: «Наше общее желание – чтобы вот этот ваш музей Баттала был в активном общении с музеем деревни Мустафино (музеем Джалиля – ФБ), и с музеем Алиша, и с деревней Зинната Хасанова, и со всеми одиннадцатью районами (родиной всех курмашевцев – ФБ). Вот как бы претворить это в жизнь, чтобы вы «варились» в этом все вместе…». Вахит вспомнил, как «прочитал лекцию», т.е. дал взбучку неназванному начальнику отдела культуры, посоветовав ему брать пример с музея Зинната Хасанова (в Сармановском районе), на сегодня являющегося образцом для всего Татарстана, а для этого – «брать за горло» руководство района, после чего плавно, незаметно перешёл на любимую тему всех редакторов – как нужно легко заменять не совсем ясные эпизоды истории на придуманные, но «красивые». В Сармановском районе им, конечно, тоже рассказали о существовавшем у них поверии, что покидавшие родной край люди, чтобы снова вернуться туда, писали на склонах горы, называющейся «Совиная гора» («Ябалак тавы»), своё имя. Поскольку сейчас доподлинно неизвестно, есть ли где-то на ней имя Хасанова, нынешний заведующий музеем в деревне Старый Кашир Ильдар Юсупов спросил: «Вахит абый, а можно, мы сами напишем на горе «Зиннат»?», на что Вахит, мол, ответил ему: «Конечно, ради легенды всё можно!». Его поддержал Лябиб: «Ради благой цели можно и приукрасить. Я не говорю, что серьёзно врать... Скажете: вон на той колоде сидел Абдулла Баттал, переводил дух, и люди поверят. Ну, он же ездил по району, и в газете работал...». Но Лилия вспомнила пример, когда сам же Вахит как-то поймал её во время рассказа о костюме, который будто бы носил сам Джалиль, а потом подарил Салиху Батталу - как, мол, костюм Джалиля ростом «полтора метра» мог подойти «двухметровому» Салиху.

Поскольку мне не в первый раз приходится быть свидетелем сбивчивых рассказов о костюме, подаренном Джалилем Салиху, приведу отрывок из книги воспоминаний Салиха Вазыховича «Баштан үткәннәр» - «О пережитом» (Казань, 1974 г.). Он пишет, что в 1934 году с подачи наркома обороны СССР К. Ворошилова офицеров армии обязали уметь танцевать (стр. 359-360), и далее: «...Я услышал, что при Союзе писателей СССР был организован кружок танцев, поэтому решил ходить на уроки туда. Надев парадный костюм, я отправился в кружок. Встретившийся в дороге Муса Джалиль, не узнав меня, прошëл мимо. Крикнув ему сзади, я остановил его. «В такой парадной форме тебя не узнать», сказал он. «В другой форме - может быть, но в этой ты должен был меня узнать», ответил я. Муса непонимающе посмотрел на меня. Я пояснил: когда я закончил Оренбургскую «Школу воздушного боя», Муса прислал мне посылкой именно этот костюм, который был сейчас на мне. Услышав это, Муса сказал: «Тогда я так увлëкся отправкой этого костюма, что и не думал, в какую форму Баттал его превратит» и, оглядывая, обошëл вокруг меня». То есть Муса действительно дарил Салиху костюм, но не носил его сам.

...Вахит, не ответив Лилие, как ни в чём ни бывало, вернулся к прежней теме: мол, в Старом Кашире на первых попавшихся камнях написали имена, прикрепили фотографии и открыли красивую «Аллею джалильцев», и для этого не нужен никакой мулла. На это Лилия возразила: «Мулла не нужен, нужны деньги. – Вахит: Председатель колхоза... – Нет у нас колхоза. – Есть сельсовет! – Что может сельсовет? У них зарплата – девятнадцать тысяч, и ту не могут вовремя получить. – Вахит: Ну, значит, «берёте за горло» Сергея Анатольевича. (Демидова – главу Алексеевского района – ФБ). Вон, Зиннату Хасанову сделали... СкажИте: «Мы что, хуже других?», и просИте деньги. – Лябиб: Объединяете два повода – восемьдесят лет окончания войны и в этом году - восемьдесят лет /казни/, и можно забирать деньги. – Вахит: Вы, это, того, делайте. Начальник отдела культуры одобрил идею установки бюста; теперь подключайтесь вы. Мы не обязаны ходить за вас...».

Этот инструктаж напомнил мне слова поэта и общественного деятеля Разиля Валеева в интервью изданию «Интертат», в котором он подводил итоги своей деятельности на посту депутата Государственного Совета РТ. Назвав имена одного писателя и одного бывшего артиста театра, Валеев сказал: «В парламенте можно выступить и крикливо, и очень эмоционально, но было бы гораздо лучше, если бы у них были ещё и весомые аргументы. (Золотые слова – ФБ). Быть только поэтом или артистом недостаточно. Я лично только через пять лет начал понимать, что значит быть депутатом. ...Когда я работал в Госсовете председателем Комитета, некоторые писатели частенько кидались на меня, особенно одна писательница: ты должен делать так, должен эдак…». («Разил Вәлиев: «Депутатлык чоры – үтенечләр һәм үкенечләр чоры»; Intertat.ru, 18 ноября 2021).

...В этом потоке ценных указаний прозвучала одна, действительно интересная новость. (Нет, не от писателей). Когда Алсу напомнила, что Абдулла Баттал был и заведующим клубом, Лейсан сообщила, что в результате проведённого в деревне опроса у них возникла идея присвоить клубу Больших Тиган имя Мубарака Баттала – одного из братьев Баттал, выбравшего своей профессией музыку. Спасибо, приятно было слышать.

После музея мы приехали к школе. Нас встретила директор школы Айсылу Назиповна Сайфутдинова. Вахита восхитил и вид школы, и количество учеников – шестьдесят четыре. Увидев у входной двери барельеф Абдуллы Баттала - как в Казани у Кремля, он сделал вывод: «Значит, у него есть только одна эта фотография...». Я сказал, что есть и другие фото Абдуллы; он же видел их в музее, но тоже получил ценное указание: «Ты не показывай их людям, мол, это Абдулла Баттал; кто его поймёт...». Только что в музее все всё понимали; очевидно, понимало и множество экскурсантов до нас; так почему теперь никто не должен видеть другие фотографии Абдуллы?

Айсылу Назиповна провела для нас экскурсию по школе, показав и детский сад в её здании, который посещают шестнадцать детей. У писателей остались приятные впечатления от увиденного: «Ну, мощная школа! И директор хорошо знает историю... И деревня красивая».

В одиннадцать часов мы прибыли в деревню Куюки Спасского района. Нас встретили заместитель главы района Евгений Анатольевич Демьянов и председатель сельсовета деревни Бураково, в который входят и Куюки, Рамиль Мингалиев. Сначала мы посмотрели бюст Абдуллы Алиша, установленный в скверике за библиотекой. Вахит остался им доволен, но вспомнив деревню Хасанова, заключил, что местным – җителям деревни Куюки - есть чему учиться, а если, мол, захотят учиться ещё, им нужно съездить в Миакинский район Башкортостана, на родину Салима Бухараева. Начав рассказывать о музее в Старом Кашире – родине Хасанова, он сказал: «Там есть якобы его руками деланные лейка, парта... печка... Ну, это лично он делал или его соратники делали, не имеет значения... ну, соответствует тем годам... Есть чему учиться». То есть в подлинности музейных экспонатов сомневается человек, который сам же и учит привирать перед экскурсантами - всё логично. И естественный вопрос: какие «соратники» Хасанова могли сделать эти лейки, парты, печки и др? Скорее всего, Вахит хотел сказать «современники».

После сквера мы посмотрели библиотеку. В частности, все отметили, что на витрине среди фотографий членов группы Курмаша есть Тиммерманс, но нет Алиша и Баттала. Рустем Галиуллин сказал Демьянову, что самым главным в группе был Курмаш, но поскольку все уже до войны знали Джалиля, поэтому и объединились вокруг него, и Джалиль стал у них «главным идеологом». (А что, у них были и какие-то не главные «идеологи»?). Из библиотеки мы прошли в клуб, где нас ожидал очередной накрытый стол. Мингалиев сообщил, что в Куюках постоянно проживает 170 человек, а в школе учится пять детей. Вахит, посоветовав переименовать их улицу Советскую в «Алиша», сказал, что в школе родной деревни Джалиля Мустафино, откуда они вернулись только на этой неделе, учится десять или одиннадцать детей.

По дороге в Булгары Рустем вернулся к теории об «идеологе» Джалиле, в последние годы всё больше заменяющую теорию о Джалиле как о создателе подпольной группы: «Да, организовал группу Курмаш; да, делал всё он, но все знали Джалиля... почти все... Когда он вошёл в эту группу, неважно, делал он там что-то или нет, идеологически он уже был там фигурой. (Здесь Вахит добавил: «Фигурой и по сравнению с Алишем, и по сравнению с Курмашем»). Поэтому, по моему мнению, не нужно принижать его роль; нужно поднимать остальных, не касаясь/не трогая Джалиля. Не слишком превозносить Курмаша и не трогать Джалиля...».

Конечно, каждый имеет право поделиться своим мнением по любым вопросам, но любое мнение должно опираться хоть на какой-то минимум фактов. Я хотя бы предпринял множество попыток прояснить историю группы Курмаша, и стараюсь рассуждать на основе добытых сведений; а на каком основании Рустем и Вахит (и, как можно видеть, многие другие писатели, и др.) утверждают, что Джалиль – фигура крупнее Курмаша? Оцените двусмысленное выражение: «Когда Джалиль вошёл в подпольную группу, неважно, делал он там что-то или нет, идеологически он уже был там фигурой». Выходит, просто называться некоей таинственной «фигурой», роль которой никто не раскрывает, важнее, чем то, что делала или не делала эта фигура в подпольной организации? Рустем говорит, что нужно поднимать роль товарищей Джалиля, не слишком превознося Курмаша и не принижая Джалиля. Выходит, называть Курмаша тем, кем он действительно был, т.е. организатором подпольной группы и, соответственно, командиром Джалиля, т.е. называть факты, означает «слишком превозносить» его? Тогда почему Рустем сам легко принизил роль Джалиля до некоего «идеолога» (хоть и «главного»), ведь недавно тот считался организатором подполья? В таком случае Рустем и Вахит должны признать, что «джалиловед номер один» Гази Кашшаф, издавший воспоминания родных и друзей Джалиля, отметивших его человеческие слабости, довольно сильно «унизил» «поэта-патриота». (Очевидно, поэтому его книга «Муса турында истәлекләр», не раз упоминавшаяся на этом сайте, не упоминается современными авторами). Тот же вывод напрашивается и о «джалиловеде номер два» Рафаэле Мустафине, который через сорок два года после выхода книги Кашшафа включил еë содержание в свою книгу «Муса Җәлил турында истәлекләр», а в 2002 году на августовском митинге в Казани сообщил новость, что руководил подпольной группой не Джалиль, а Курмаш. Но, пожалуй, сильнее всего Р. Мустафин «унизил» поэта в своей статье «Халык шагыйре, халык каһарманы», опубликованной в журнале «Казан утлары» № 2, 2006 года (на стр.115-116)...

По пути в Булгары вспомнили мы и Салиха Баттала. Вахит сказал: «Салих Баттал жил с четырьмя жёнами в своё удовольствие, и не обращал ни на кого внимания!». Я ответил, что Салих абый не приспосабливался под чужие мнения, но с четырьмя жëнами, как можно подумать - одновременно, не жил. С первой, Марьям, они развелись, но вторая, Ольга Яковлева, умерла после войны; у вдовы поэта Фатыха Карима Кадрии Ишуковой две дочери-подростка не хотели видеть в своëм доме чужого мужчину, и таким образом очень скоро вынудили его уйти; наконец, с артисткой Казанского оперного театра Мадиной он прожил в согласии до еë кончины. Поэтому же мне в своë время не понравилось одно топорное выражение нашего бывшего знакомого, однофамильца, писателя-сатирика Фанзамана Баттала, который как-то написал, что, кроме названных здесь жëн Салиха, «Кто, мол, знает всех остальных». (Статья «Кадерлеләр һәм кадерсезләр»; «Безнең мирас» № 6, 2015 г.). Ещë я сказал Вахиту, что многие думают так, как им хочется: не желая признаваться в собственных недостатках, они начинают видеть их в других. Судя по реакции Вахита, мой ответ ему не понравился. (К слову: на ту статью Фанзамана Баттала я послал критический отзыв, который поместили в августовском номере «Безнең мирас». Осталось неизвестным, видел ли его Фанзаман Саитбатталович, потому что 4-го августа он умер).

Пол-первого мы прибыли в Булгарский музей-заповедник. Нас встретил первый директор этого заповедника, научный сотрудник Жамиль Габдрахимович Мухаметшин, а когда мы осматривали музей Абдуллы Алиша, к нам присоединился глава Спасского района Фаргат Вагизович Мухаметов. После этого каждый приступил к исполнению привычных ролей: Вахит - к наставлениям очередному представителю власти (здесь - главе администрации района) по созданию парка (сквера, аллеи) в память членов группы Курмаша, а Лябиб – к разъяснению необходимости проведения телемостов между Казанским Кремлëм и музеями в родных местах «джалильцев». Когда музей Алиша пришлось освободить для следующих экскурсантов, писатели продолжили свои наставления в музейном сарае-мастерской. Как всегда, они были на высоте: мол, парки или аллеи – это, как того требует время, пример патриотического воспитания; на телемостах должен присутствовать Раис Татарстана со своим ближайшим окружением; «Главное – связь одиннадцати регионов: Узбекистан, Казахстан, Муса Джалиль... Все должны оживиться... Стоит начать, и должно пойти; попробуем начать в феврале... А ну-ка, все дружно...».

Фаргат Вагизович, чтобы выдержать напор гостей из Казани, иногда обращался то к историку Жамилю Габдрахимовичу, то к своему заместителю Евгению Анатольевичу: «Кого мы можем послать в Сармановский район?.. Кто у нас отвечает за... Может быть, поручим это «культурникам»?..». Конечно, когда перед тобой стоят главные редактора республиканских изданий, лауреаты Тукаевской премии, мало кто не почувствует себя в положении неподготовившегося ученика, вызванного к доске. И всё-таки глава района смог вклиниться с вопросом: «Москва не всё разрешает делать; вы же знаете это не хуже меня...». Но писатели показали, что не зря носят звание лауреатов: «Надо мыслить с позиций патриотизма... Это же герои, сложившие головы за Родину», и естественно вернулись к теме парков. Наконец, Демьянов напомнил: «Коллеги, давайте главу отпустим, в четырнадцать у него видик» (видимо, видеосовещание – ФБ), и мы вышли из сарая.

К двум часам мы приехали в райцентр Спасского района, к ресторану «Булгар». Основательно подкрепившись в малом зале ресторана, через час мы пустились в обратный путь, в Казань.

Вахит говорил, что номер газеты «Мәдәни җомга», который выйдет 23-го августа, будет специальным - полностью посвящённым джалильцам. Я, конечно, купил этот номер, и вот что я там увидел. На второй странице, в статье «Чиксез илдә - бердәнбер» читаем: «Главы деревни /Большие/ Тиганы и Алексеевского района Татарстана палец о палец не ударили, чтобы увековечить для будущих поколений память и славу Абдуллы Баттала, лишившегося головы в 28 лет». («Үзебезнең Татарстандагы Алексеевск районының Тигәнәле авылы һәм район башлыклары киләчәк буын хакына 28 яшендә башын җуйган Абдулла Батталның истәлеген һәм данын мәңгеләштерү хакына бармакка-бармак та сугып карамаган»). Одна из улиц Больших Тиган названа именем Абдуллы Баттала; деревенской школе после открытия еë нового здания было присвоено его имя, а на стене школы, у входных дверей, установлен его барельеф; наконец, в деревенском музее есть огромная экспозиция, посвящëнная ВСЕМ братьям Баттал (точнее, всей их семье) - и это называется «палец о палец не ударили»? В статье, посвящëнной конкретно Абдулле (стр. 19), настораживает уже название: «Үги Абдулла Баттал» - «Неродной Абдулла Баттал». Еë начало объясняет происхождение вывода в только что упомянутой выше статье Вахита Имамова о «неблагодарности» глав Алексеевского района и Больших Тиган: «Имя Зинната Хасанова в Сармановском районе покрыто славой: в Сарманово, деревнях Старый Кашир и Анак есть улицы его имени; в его родной деревне его имя носят школа и Дом Культуры, действует богатый музей, а памятнику, установленному напротив него, могут позавидовать в родных краях всех остальных курмашевцев. ...Несмотря на то, что прошло 80 лет со дня казни, руководители, на каждом шагу любящие бить себя в грудь, заявляя: «Мы – лидеры!», мало что сделали доброго с целью увековечения славы и имени одного только Абдуллы Баттала». Ну как, нашли отличия Баттала от Хасанова? Вроде всё одинаково: имена улиц, школ, уголки в музеях... Только Хасанову поставлен памятник, а Батталу – барельеф на стене школы. Вывод: не чтут, значит, Абдуллу Баттала в родном районе...

Читаем дальше: «Только в 2020 году, наконец, в его родных Больших Тиганах появилась улица его имени; присвоили его и школе. Однако ни в райцентре Алексеевском, ни в Казани нет даже переулка имени А. Баттала, и об установке его бюста никто и не думает. В музее родного края Больших Тиган есть уголок видного писателя Салиха Баттала, а у его младшего брата, прославившегося на весь мир Абдуллы нет ничего, кроме двух-трёх фотографий. Позор/стыд, честное слово!».

Да, школе Больших Тиган имя Абдуллы было присвоено в декабре 2020 года, но улице - в 1999 году; в Казани с 2016 года существует улица имени Братьев Батталовых; «уголок» в музее деревни, и довольно обширный, посвящён ВСЕЙ семье Батталов, в том числе и Абдулле, и их сестре Ләйлибәдәр (Лейле), и их родителям, и не только им. А чтобы смыть с себя «позор» из-за «недостатка» памятных вещей в музее, связанных с Абдуллой, руководство района, видимо, должно воспользоваться советом автора этой статьи - видного писателя, редактора газеты и лауреата Тукаевской премии: самим сварганить какие-нибудь «лейку, парту, печку»; кто их делал – Абдулла или «его соратники - не имеет значения, лишь бы соответствовало тем годам». Да что там какие-то лейки; нам же сказали, что сойдёт любая колода...

К слову: когда Лябиб приглашал меня в эту поездку по районам, он, объясняя мне место встречи с ними – напротив автовокзала «Южный», сказал: «Это примерно где ваша улица», т.е. улица имени братьев Баттал. Значит, один участник нашей поездки знал о существовании такой улицы, а другой не слышал о ней до сих пор и поэтому клеймит всех позором за неуважение к памяти героев. Что Вахит хотел? Чтобы имя Абдуллы Баттала было присвоено именно переулку, а не улице? Или чтобы была отдельная улица имени Салиха и отдельная – Абдуллы? И Абдулла Баттал не известен во всём мире - как и его товарищи, в том числе Джалиль.

Вахит: «Скорее всего, причиной пребывания Абдуллы Баттала в течение 80 лет в роли «неродного ребёнка» явилось то, что его брата Салиха всю жизнь не признавали». Не один Абдулла Баттал, а все курмашевцы двадцать два года после своей гибели пребывали в состоянии «неродных детей» - пока в 1966 году не был поставлен памятник Джалилю. (Это если, как настаивает Вахит, считать признаком настоящего уважения к курмашевцам наличие их памятников и, судя по цифре «80», вести отсчëт времени от 1944 года). И в дальнейшем, когда количество памятников в честь Джалиля начало неудержимо расти, его товарищей ещё несколько десятков лет не торопились «усыновлять». До 1962 года, когда Салиха исключили из партии, он был «Талантливый поэт, неугомонный в своих литературных исканиях, смелый и активный в освещении важнейших и актуальных тем современной жизни» (цитата из справочника «Писатели советского Татарстана» 1957 года; Казань, Таткнигоиздат); но, как видим, и в этот, «счастливый» для Салиха период времени его брат Абдулла оставался «неродным» для Родины – как и другие члены группы Курмаша (кроме Джалиля, разумеется, который в те года пока не имел своего памятника, но зато уже был реабилитирован), несмотря на то, что у них не было таких же родственников-диссидентов, как Салих Баттал. Показателен и пример подпольщика Гарифа Шабаева. Почему Вахит не пригвождает к «позорному столбу» представителей власти его родного района и деревни, ведь они не ставили ему памятник? Памятник есть, но поставил его на свои деньги простой фермер Раиль Латыпов, его земляк. Выходит, до 2020 года, когда это произошло, руководство района «позорилось» перед миром, не желая увековечивать имя Шабаева? А бюст Алиша в его родную деревню Куюки примерно в 2005 году привëз на своей машине его земляк, тогдашний глава пресс-центра президента РТ Анас Хасанов. (О таком плане он говорил мне во время нашей встречи в казанской телестудии).

Вахит: «Совместная фотография Салиха с Джалилем начала 1930-х годов говорит о дружбе двух писателей. Значит, Джалиль уже до войны отлично знал и Абдуллу, который был на 10 лет моложе его. Но Абдулла, похоже, недолюбливал фотографирование, поэтому сохранились считанные фото, где он узнаваем». Если дружба Салиха с Джалилем доказывает, что Джалиль отлично знал и Абдуллу, тогда, по логике Вахита, он должен был не хуже знать или хотя бы быть знакомым и с их родителями, и с Лейлой, и с Галимзяном, и, наконец, с моим отцом (С Мубараком он был знаком); но такого никто из наших родственников не припоминал. Очевидно, встреча Салиха и Мубарака с Джалилем стала возможной потому, что все трое достаточно долго прожили в Москве, где тесно общались с близкими себе по духу и увлечениям людьми. Мубарак не фотографировался вместе с Джалилем; так что теперь, по логике Вахита, они не должны были быть друзьями и даже знать друг друга? А если человека трудновато узнать на фото, так это потому, что он не любил фотографироваться? На снимке 1935 года, где Абдулла снялся у родного дома с родителями и братьями, он улыбается; очевидцы описывали его как весёлого, открытого человека, душой компании – значит, такой человек недолюбливал сниматься? Не логичнее ли предположить, что на количество сохранившихся старинных фотографий влияет не только характер их владельцев (участников событий), но и возможность найти владельца фотоаппарата, условия их хранения и т.п.? И та фотография Салиха с Мусой не начала тридцатых годов, а конца двадцатых, что следует из надписи, сделанной на ней Салихом.

«У Вазыха и Нурдиды было много детей. Самый старший - Галимзян, затем Салихзян, Абдулла, Фоат, Мубаракзян». Которой была Лейла, Вахит не указывает. Правильное перечисление детей по возрасту: Лейла, Галимзян, Салихзян, Мубаракзян, Абдуллазян, Фуат. И странно, что лауреат литературной премии делает в этих именах ошибки: «Вәзыйх», «Мөбәрәкҗан», «Фоат», «Ләйләбәдәр». (Здесь имеется в виду их несоответствие не справочникам, а настоящему, правильному написанию и документам. То же произошло, например, с нашей фамилией, в которой «знатоки» оставили одну букву «Т». Что мешало любителю работать в архивах Вахиту поинтересоваться правописанием имëн героев его будущих статей тут же, в деревенском музее?).

«…В каком году на фронте погиб Галимзян, неизвестно. Салих был лётчиком в войне с Германией и Японией. …В середине 1942 года Курмаш создаёт в легионе «Идель-Урал» подпольную организацию, вовлекает в неё своего довоенного знакомого Абдуллу Алиша, а тот – брата Салиха Баттала Абдуллу…». Когда погиб Галимзян, известно; отец рассказывал, что похоронка на него пришла в 1941 году, о чём я писал на этом сайте. Салих не воевал с Германией, только с Японией. И откуда Вахит узнал, каким образом Абдулла Баттал попал в группу Курмаша? Это уже становится занятным, вроде рассказов наших современников - земляков других подпольщиков о том, что первым, с кем познакомился Джалиль в плену, придя в сознание после ранения, оказывался именно тот подпольщик, о котором была статья.

Всех этих «ляпов» можно было избежать, если бы практически единственный автор статей этого специального выпуска «Мәдәни җомга», которого я здесь обильно цитировал, не торопился обвинять всех в нежелании увековечивать память героев, а перепроверял детали, не заменяя их, мягко говоря, своими «предположениями».

В окончании статьи нет грубых ошибок, а есть поднадоевший штамп: «25 августа, вслед за земляком Абдуллой Алишем, другом старшего брата Джалилем, Абдулла Баттал шагнул в бессмертие…». Ох уж это, извините за тавтологию, бессмертное выражение «шагнул в бессмертие»… И шагнул туда Абдулла Баттал восьмым, вслед за Симаевым.

На этом неточности в газете не заканчиваются. В столбце под названием «Җәлилчеләрне уйлап» (стр. 10), под подписью её автора Л. Лерона указана дата: «25 август, 20008 ел – 25 август, 2013 ел». Что, трудно было заметить лишний ноль в обозначении года - «20008»? В отрывке из романа Р. Курбана «Ватан» (на стр. 10) слово «гильотина» два раза написано как «гильотино». Я понимаю, что трудно искать материал для газеты, о чём говорил и Вахит 1 ноября в интервью изданию «Интертат» в связи с объявлением им о своём уходе с поста главного редактора газеты «Мәдәни җомга», но публикация отрывка из романа Р. Курбана «Ватан» (на стр. 10) для меня была одной из многих «ложек дёгтя в бочке мёда». Хотя, с такими смысловыми ошибками этот выпуск газеты трудно назвать «мёдом»...

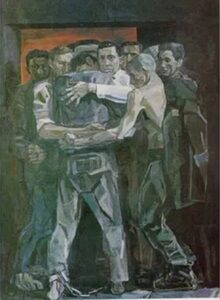

Моя новая, знакомая с сентября с.г. журналистка Зиля Нигматуллина (в этой же газете есть её беседа с внуком Джалиля Камилем) заметила ошибку в указании автора картины, помещённой на первой странице, на которую я не сразу обратил внимание. На третьей странице есть пояснение: «На 1 странице – прощание Джалильцев перед смертью. Картина Хариса Якупова». Я знал, что эту картину, у которой даже не было приведено название - «Джалильцы», написал Искандер Валиуллович Рафиков - народный художник России и Татарстана, потому что встречался с ним двадцать пять лет назад.

В октябре 1999 года я увидел объявление о выставке этого художника, которая состоялась в музее изобразительных искусств (на улице К. Маркса, д. 64) по поводу его семидесятилетия. В начале 1960-х годов Рафиков приходил к нам, о чём в своём дневнике написал мой отец: он хотел пригласить одного из сыновей тёти Лейлы - Наримана для позирования ему, чтобы изобразить Абдуллу Баттала для задуманного им тогда полотна, потому что Нариман был особенно похож на Абдуллу. 20 октября 1999-го я пришёл на выставку и увидел картину высотой с человеческий рост, датированную 1977-ым годом: несколько человек стояли в обнимку, а в центре, конечно же, был Джалиль – единственный узнаваемый персонаж из «джалильцев». Я оставил в книге отзывов запись: «Искандер Валиуллович! Спасибо за ваше творчество, но у меня один вопрос. В шестидесятые годы вы приходили к нам домой, собираясь написать портрет джалиловца Абдуллы Баттала. Закончена ли эта работа? А на групповом портрете 1977 года можно насчитать только девять человек. С уважением, один из племянников Абдуллы Баттала, сын его брата Фуата Фарит Баталов. Наш адрес... телефон...». (Тогда я ещё не знал, что «Джалильцы» и были той самой работой, для которой приглашался Нариман, и на картине никто не был похож на него, а значит, и на Абдуллу. Честно говоря, в глаза бросались ещё непропорционально длинные руки двух человек на переднем плане, обнимавших человека в кандалах).

Через пару дней Рафиков по телефону поблагодарил меня за посещение выставки; сказал, что его картина получила в своё время высокую оценку; что он помнит дядю Салиха, других наших родственников и наш адрес, и что теперь он собирается изобразить всех одиннадцать «джалильцев» вместе; у него сохранены эскизы Наримана; спросил, жив ли Нариман, похож ли я на Абдуллу, и предложил мне придти в его мастерскую на улице Попова, в доме № 2. 15 января 2000 года я пришёл в его мастерскую, разместившуюся в надстройке в виде шестого этажа «хрущёвки». Как только я вошёл, Рафиков внимательно посмотрел на меня и сказал: «Ты, оказывается, похож на мать. И всё-таки, давай-ка я попробую нарисовать тебя». Для сходства с уже нарисованным «Абдуллой» он предложил мне снять рубашку, накинул мне на одно плечо «куртку легионера» - реквизит из гардероба театра им. Г. Камала и попросил меня встать боком к нему, слегка вытянув левую руку. (Ту самую, из непропорционально длинных. Догадались, где на его картине Баттал? Если бы не это знакомство с художником, я бы не догадался). Пока я стоял в такой позе полтора часа с небольшим перерывом, Рафиков рассказывал, что побывал в ГДР, на месте казни «джалильцев»; что он знал подпольщика Р. Хисамутдинова и немецкого писателя Л. Небенцаля; на своих выставках он познакомился с подпольщиком Ф. Султанбековым и сыном Джалиля Альбертом; что его картина «Джалильцы» не понравилась Салиху Вазыховичу (Батталу). Он, мол, сказал, что они там обнимаются, как хоккеисты, и предложил Рафикову нарисовать, как Абдулла Баттал изображает «фотографирование» товарищей – как описано в его стихотворении «Татарлар елмаеп үлделәр!..», но эта идея не понравилась Рафикову.

Когда, наконец, Искандер Валиуллович, называвший меня то «Нариман», то «Фарит», закончил работу, я посмотрел сам на себя и нашёл, что вышел похоже. Таким образом, из изображённых им людей я теперь могу уверенно назвать Джалиля и себя...

25 августа, на митинге в память подпольщиков-курмашевцев, я сказал Вахиту, что прочитал выпуск «Мәдәни җомга» за 23 августа. Он почему-то удивился: «Уже?». Я: «Да, я купил газету. В Больших Тиганах школа носит имя Абдуллы Баттала, на еë стене установлен его барельеф; школа находится на улице его имени – и это называется «Ни в районе, ни в деревне палец о палец не ударили, чтобы увековечить имя Абдуллы»? – Вахит: Это надо понимать так, что нет его бюста. – Я: Но дело сохранения памяти о человеке не упирается только в установку бюста». На этом терпение народного писателя республики закончилось и, с «металлом» в голосе сказав: «Ну и ладно!» («Ярар, ярар!»), он ушёл от меня.

Я благодарен Лябибу Лерону, Вахиту Имамову и Рустему Галиуллину за приглашение съездить с ними в Большие Тиганы и Куюки; у меня вызывают уважение их решительность, смелость и упорство, проявляемые в поисках следов героев войны, о местоположении которых почти ничего неизвестно - в таких, как их приключенческой поездке в родную деревню подпольщика Ахмета Симаева. Но мне не по душе их «силовые приёмы» по увековечению памяти подпольщиков группы Курмаша. Ранее я приводил такие слова В. Имамова: «Муса Джалиль до сих пор не получил должной славы, иначе памятники ему должны были бы как лес, покрыть всю Россию». (См. «В завершение 2023 года». Очевидно, при условии установки такого количества памятников Джалиль никогда не получит полагающейся ему славы). Теперь, чтобы зачем-то покрыть Россию таким железным «лесом», он с Лябибом Лероном и Рустемом Галиуллиным, видимо, хочет опереться ещё и на имена товарищей Джалиля. В 2022 году я писал, что «золотая жила» под названием «Джалиль» давно выработана, поэтому теперь внимание «ищущих, сделать бы статью (фильм) с кого» (перефразируя Маяковского), начинают привлекать «его соратники». Не хотелось бы думать, что в число таких ищущих новую тему, но не интересующихся фактами, могут войти мои бывшие попутчики в описанной поездке...

Когда в клубе Куюков мы услышали, что у них в школе учится всего пять детей, Вахит прокомментировал это так: «В таком случае нет соревновательности /в учёбе/. Например, что бесило/выводило меня из себя уже со школы? Если кто-то опережал меня – отвечал по истории или литературе лучше меня, всё: это был мой враг». В этом Вахит далеко не одинок. Многие в разряд «врагов» - условных, конечно, но всë же недругов - зачисляют не только тех, кто говорит лучше (полнее, остроумнее, обоснованнее) тебя, но и тех, кто просто имеет своё мнение, отличающееся от твоего. Так неужели из-за отсутствия бюста Абдуллы Баттала жители Больших Тиган и администрация Алексеевского района Татарстана тоже попадут в число врагов писателей?

Два митинга–2024

7 августа научный сотрудник музея-квартиры М. Джалиля Лейсан Харрасова пригласила меня 25-го августа на встречу, посвящëнную 80-летию гибели «джалильцев». (Последний раз приглашение в этот музей я получал шестнадцать лет назад, при другом заведующем). Встреча началась в десять часов. Первым выступил учёный-историк Искандер Гилязов, которому задали вопрос: с какими документами, относящимися к подпольщикам из группы Курмаша, он знаком, и в чём заключался их героизм. Учёный ответил, что полтора года назад, находясь в мемориальной части тюрьмы Плётцензее, он испытал удивительное чувство «ауры», и сказал, что подвиг этих одиннадцати парней – символ, бессмертный шаг; и Муса Джалиль – символ героизма, потому что он был у них идеологом. Чулпан Мусеевна, дочь поэта, рассказала, как отец брал её на репетиции оперы «Алтынчәч», проходившие «Там, где театр Тинчурина», и как они дружили с семьёй композитора Назиба Жиганова. Лауреат премии им. М. Джалиля Рузаль Мухеметшин рассказал, как он, с детства увлёкшись стихами Джалиля, для записи собственных стихов сделал блокнот, назвав его «Моабитские тетради». Ещё он поделился своим наблюдением: у Джалиля есть два стихотворения, написанные для фронтовой газеты «Отвага» по-русски - «Весенние резервы Гитлера» и «Соловей и родник»; в плену «Соловей...» был переведён автором на татарский язык и вернулся на родину в «Моабитских тетрадях», а у «Резервов...» имелся только подстрочный, не стихотворный перевод. Это обстоятельство не давало Рузалю покоя, поэтому он перевёл «Весенние резервы...» на татарский, и теперь это стихотворение дают в его переводе; в частности, в таком виде они были приведены вместе с письмами писателя-фронтовика Афзала Шамова. После этого Рузаль прочитал «Весенние резервы Гитлера» сначала на русском, потом на татарском языке. Племянница Абдуллы Алиша Гульшат Галиевна поделилась воспоминаниями, как её бабушка Газиза до конца своих дней ждала, что вот-вот в дом войдëт еë сын, и спела два куплета из песни «Һаман көтәсең» («Всë ждëшь»). Журналист агентства «Татар-информ» Гелюза Ибрагимова рассказала о своих поездках по родным местам членов группы Курмаша; поблагодарила за помощь присоединившихся к ней писателей В. Имамова и Л. Лерона и Всемирный Конгресс татар; выразила сожаление, что у них пока не получилось посещение «Казахстана и Ташкента» (родины Ахата Атнашева и Фуата Сейфульмулюкова – ФБ); сообщила, что деревня Джалиля намечена для посещения последней, потому что она «уверена на двести процентов», что её-то жители уж точно хранят память о нём. (Вообще-то это и так давно известно. Например, сообщалось, что при поддержке республики Татарстан в 2012 году была проведена реконструкция мемориального комплекса имени Мусы Джалиля в Мустафино. И то, что деревня Мустафино окажется последней в проекте «Җәлилчеләр җире», предполагал и я - см. «В завершение 2023 года»). Повторив сказанное по-русски, Гелюза закончила так: «Отрадно то, что за эту тему берутся Ләбиб Лерон и Вахит абый Имамов; они – наши великие писатели. Я, как журналист, могу людям рассказать то, что вижу, самыми простыми словами, а они – влиятельные люди...». (Я уважаю мнение Гелюзы и не хочу обижать названных ею двух писателей, но как она пришла к выводу об их величии? Такие заключения о современниках формируются годами, проходя проверку временем, какими бы влиятельными они ни были).

«Пропустив вперёд» Хасанова и Атнашева (имея в виду очерёдность казни - ФБ), заведующая музеем Айгуль Сафиуллина произнесла вступительное слово: «Весëлый, открытый, бесхитростный, он был общим любимцем. Хорошо пел, играл на гармони, знал наизусть множество стихов, помнил уйму забавных историй и на каждый случай жизни мог рассказать что-либо смешное. В Демблине по вечерам вокруг него всегда собирались люди, военнопленные; всегда готов был поделиться с первым встречным последнею закруткою махорки или коркой хлеба. Так характеризовали Абдуллу Баттала». (Спасибо сотрудникам музея, что не стали повторять, что Баттал доверился провокатору, из-за чего группа провалилась...). После этого вступления слово предоставили мне. Я рассказал о переживаниях отца за брата, которого многие считали предателем; о наших с дочерью поездках в Берлин и последующих встречах с родственниками Гайнана Курмаша и Зинната Хасанова. Также я обратил внимание присутствующих на слова немецких историков, опровергших слухи о вине «доверчивого» Баттала в провале их группы, и попросил учитывать это в своих возможных выступлениях и сочинениях. В конце я поблагодарил Гелюзу за её статью о нашем дяде.

Конечно же, в музее молодёжь читала стихи Джалиля и Алиша, а трио исполнителей на фортепиано, виолончели и скрипке исполнило «Элегию». (Я не разобрал имя композитора; на скрипке играла правнучка Джалиля Елизавета).

В одиннадцать часов Лейсан Харрасова объявила об окончании встречи и выразила сожаление, что для всех желающих выступить времени не хватит, но ситуация с такими желающими была уже не в её власти. Руководитель литературного объединения «Крылатское» из Москвы Ирина КаргинА уверенно вышла вперëд и зачитала своё стихотворение – о Джалиле, разумеется: «Поэт, Герой Советского Союза/; Поэтов много, но Герой – лишь он/. Была с ним в казематных стенах Муза/, Пока он не был жизни там лишëн.// Не продал совести, и честь кристалльно чистой/ Он сохранил наперекор фашистам/ И непреклонность, как всей жизни стих,/ Муса Залилов, наш поэт Джалиль...». После таких слов было как-то неожиданно услышать, что «Ещë с ним было десять... – после длинной паузы, как бы сомневаясь, стоит ли продолжать: - ...истинных героев,/ Вину без страха взявших на себя...». Но, заканчивая, Каргина вернулась к главной идее: «А в опере Джалиль – момент аккордный:/ На лавочке сидят там дочь и мать,/ Читают драгоценную тетрадь./ Он возвращается в своих стихах свободный,// И ложь теперь вокруг него не бродит;/ Вбегает радостный советский капитан/ И в жизнь уверенно втроëм они уходят -/ Муса, АмИна и счастливая Чулпан».

Перебив начавшего было что-то говорить мужчину, Каргина представила свой подарок музею – книгу о своём дедушке-разведчике, который «С Мусой Джалилем вместе был - в лагере Вустрау, в школе пропагандистов и диверсантов». Дождавшийся, наконец, своей очереди мужчина по имени Мухамет Юнусов одарил Чулпан Мусеевну привычными комплиментами и долго, с запинками, цитировал стихотворение «Песни мои». Наконец, закончив декламировать, он радостно сообщил ей: «Мы - ровесники: я – февральский, тридцать седьмого года, вы – апрельская», и поэтому, мол, они с Чулпан почти родные.

Когда я пробрался сквозь затор, образовавшийся во время чтения стихов поклонниками Джалиля и Чулпан Мусеевны, я тоже получил комплимент от слушательницы, оказавшейся бывшей учительницей из 170-й школы Казани: «Спасибо за ваше содержательное выступление; вы дали много новой информации». Поблагодарив её, я вышел из музея и направился к Кремлю.

Увидев на площади Первого Мая среди знакомых Имамова, я, как было сказано выше, подошёл к нему с вопросом об их страсти к памятникам и бюстам, и не получил ответа. В этом году на митинге второй раз появился председатель Союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла – после трёхлетнего перерыва. Произнеся знакомые слова во славу Джалиля «и его соратников», уложившись при этом в минуту, он пригласил к микрофону заместителя премьер-министра Татарстана Лейлу Фазлыеву и министра культуры Ираду Аюпову. Выступившая после них Чулпан Мусеевна вспомнила, как в первый раз посетила Плётцензее, «когда это ещё был Западный Берлин»: «Это мистическое что-то, но ты чувствуешь, как идут одиннадцать наших героев...»; сказала, что «Очень благодарна дочери, внучке Муса Джалиля, которая устроила замечательный проект – фестиваль памяти своего деда «Поэт и музыка», и пригласила всех в Концертный Зал им. Салиха Сайдашева на этот фестиваль. Руководитель Исполнительного комитета Конгресса Данис Шакиров сообщил о начале проекта «Одиннадцать героев», а лауреат премий им. М. Джалиля и Г. Тукая, главный редактор журнала «Безнең мирас» Лябиб Лерон уточнил: «Нас радует, что наш Джалиль не забывается, что ему постоянно ставятся памятники; но мы хотели бы, чтобы что-то делалось для увековечения памяти и его соратников... Хочется видеть бюсты и Симаеву, и Булатову, и Батталу... В каждом регионе должны быть мемориалы одиннадцати героев... Наша цель – чтобы здесь было не сорок-пятьдесят человек, как сегодня, а чтобы эта площадь была полна людей. В следующем году на этой площади должен состояться телемост с родными местами героев... И чтобы он проводился и в будущем...».

Кроме песен и стихов, прозвучало выступление и «Аксакала татарской литературы» Радифа Гаташа. Аксакал сказал, что в каждой семье должны быть «Книги Джалиля и других джалильцев» и, назвав ещё имена Чулпан Мусеевны и Тукая, как всегда громогласным голосом, заключил: «Будут ли однажды/в будущем читать Гаташа?». По-моему, это вопрос риторический. Москвичка Ирина Каргина сообщила: «Мы приехали специально сегодня в Казань, чтобы принять участие в памятной встрече в музее Мусы Джалиля и здесь, у памятника выдающемуся человеку, сыну великой нашей страны...», и повторила своё стихотворение, прочитанное ею в музее Джалиля. В 12.45 митинг закончился.

Фильм «Тёмный лес» - тёмный лес

14 августа на сайте Tatar-inform появился анонс («трейлер») фильма «Кара урман», снятого режиссёром Радиком Кудояровым («Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре турындагы «Кара урман» фильмының трейлеры пәйдә булды»). В описании было сказано, что он посвящён Мусе Джалилю и его соратникам и представляет собою поучительный психологический рассказ. По словам режиссёра, фильм создан под влиянием произведений Гомера и Гёте: мол, Муса, как Одиссей, ищет дорогу в свою Итаку и, наконец, возвращается в неё; т.е. при помощи разных людей на родину возвращаются его стихи, написанные в неволе; фильм основан на столкновении двух противоположных взглядов на мир – пленника Мусы Гумерова (Джалиля) и коменданта тюрьмы Фляйшмана; имена всех персонажей настоящие; герои картины говорят на немецком, английском, французском, русском и татарском языках; все прозвучавшие стихи, кроме одного, на русский и английский перевёл Кудояров, на французский – Зульфия Манзуллина; выход фильма в прокат возможен этой осенью, а в мае состоялся его просмотр, на котором присутствовал руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Просмотр полутораминутного трейлера, состоящего из череды смертей на фоне криков и выстрелов, как это обычно бывает, ничего не прояснил. А 27 августа я узнал, что «...2 сентября 2024 года в 12.00 в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля состоится предпремьерный показ кинофильма «Кара урман/Черный лес» с участием Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. «Кара урман/Черный лес» - психологический триллер-притча, военная драма. Фильм основан на реальных событиях. Режиссер фильма Радик Кудояров, в главных ролях Павел Харланчук и Зульфат Закиров. Продолжительность фильма 150 минут». Учитывая тему, мне захотелось получить об этом фильме собственное представление. При помощи знакомых нам удалось получить билет на него; мне достался «Ярус № 2, ложа № 2, левая сторона, Место 13». 2 сентября я приехал в оперный театр.

Пересказывая содержание фильма, я буду обращаться к словам его режиссëра, сказанным им в его следующих интервью: «Факты в моих фильмах проверены досконально» (https://rg.ru/2012/06/13/reg-pfo/kudoyarov.html, 13.6.2012); «Кудояров: Җәлилчеләрне җәзалау урынына чәчәкләр салу традициягә әверелергә тиеш» («Татар-информ», 25 августа 2024); «Мы получили первое за много лет произведение о Джалиле. А докопаться можно и до столба» («Татар-информ», 15 сентября 2024); «Чёрный лес» Радика Кудоярова. Фильм о Мусе Джалиле: авторский взгляд» («Семь дней плюс», 27 сентября 2024, телеканал ТНВ); «Документалистика: в поисках исторической правды» («Семь дней плюс», 30 сентября 2024, телеканал ТНВ). Ещё: «Мы знаем историю Мусы Джалиля, она расходится с тем, что увидели на экране» («БИЗНЕС Online», 3 сентября 2024, https://dzen.ru/a/Ztaiu3rbCR8ns9v0?share_to=telegram).

Начинается «Кара урман» с рассказа от первого лица, не называющего себя: «...Не моя заслуга в том, что я оказался на этом полу, почти в полной темноте в этот знаменательный день. Но, поскольку выбор пал именно на меня, я расскажу вам о том, что осталось за кулисами нашей общей большой истории, а главное – о людях, которых я имел честь называть своими друзьями. Среди нас был поэт; его стихи рождались в нечеловеческих условиях, и были написаны кровью его сердца». Далее мы видим, что этот анонимный рассказчик, носящий военную форму, говорит на немецком языке; он общается с американцами, от которых научился английскому; играет с ними в баскетбол, участвует в строительстве эшафота для казни нацистских преступников, а позже – и в самой казни. «На полу, в темноте» - это под основанием эшафота, где рассказчик снимает с верёвки тела повешенных.

В упомянутом выше описании к трейлеру сказано, что сцены казни одиннадцати нацистских преступников в начале фильма и одиннадцати антифашистов в конце объединяет и персона палача. Я не понял: если этот рассказчик – один из трёх показанных палачей, как он мог дружить с пленными, среди которых был поэт, «писавший кровью своего сердца», т.е. Джалиль? Согласно «Википедии», «12 подсудимых (из фашистов – ФБ) были приговорены к смертной казни через повешение. Десять из них были повешены 16 октября 1946 года; Мартин Борман предстал перед судом заочно, а Геринг покончил жизнь самоубийством после вынесения приговора». То есть казнено было не одиннадцать, а десять преступников; ну да ладно, не буду придираться к такой мелочи в игровом фильме. Только смешно было слышать разъяснение для зрителей, что, оказывается, «Каждый из нацистских преступников представлял одну из составных частей государственной машины Третьего Рейха». Разумеется, каждый высокопоставленный чиновник (министр) представляет одну из составных частей своей «государственной машины». И, как я писал, кроме Джалиля, свои «моабитские тетради» вели ещё минимум шесть его товарищей, но в этом художественном произведении ни об их «тетрадях», ни их авторах ничего нет. Наверное, они были неспособны писать кровью своего сердца...

Когда пленным дают кашу из овса, один Муса догадывается, в чём здесь подвох, и спасает своего нового знакомого Якова: «Яша! Слушай меня внимательно, если не хочешь сдохнуть! Терпи, не надо сразу; я голодал, я знаю что говорю!..». С этими словами Муса выдавливает изо рта Якова кашу, потому что она, мол, «Разбухает в желудке, и потом её не выплюнешь; разорвёт твои кишки к чёртовой матери, и тебе конец! Прожёвывай как следует, пока не станет жидкой, иначе – смерть! Не дёргайся – за нами наблюдают...». (Почему Якову нельзя было «дёргаться», хотя самой заметной фигурой среди этой группы пленных был сам Муса, оседлавший лежащего на земле Якова? Остальные, кроме одного, корчились в конвульсиях, которые один немец снимал на камеру. Кстати, я ни в одном фильме или книге не встречал эпизода, где бы Джалиль страдал от голода; все вокруг хотели есть, а он – нет. Видимо, после голодания в двадцатые годы он научился обходиться без пищи). Позже Яков благодарит Мусу за спасение, а тот советует ему сменить имя и предлагает свой вариант - «Сабирҗан Өметов». (Себе он, как известно, в плену выбрал фамилию «Гумеров»). В другой сцене один из пленных, постанывая от боли, рассказывает: «В лагере на Колыме охранники развлекались: зимой выгоняли весь барак... ставили на сорокаградусном морозе босыми на металлический лист, обливали водой; а когда стопы совсем в ледышки превращались, они толкали в грудь или в спину. Ну вот, и падали как подкошенные, оставляя часть подошвы на металле...».

Кудояров говорит, что в его фильме «Выдумок нет в принципе. …Вот у персонажа кровоточащие раны на ногах. Думаете, это я придумал, что в ГУЛАГе в мороз босых людей толкали с металлического листа? Да нет, реальная история. Я могу показать источник любой сцены фильма. Историю с кашей мне рассказал мой свойственник, когда я был еще пацаном. Он сам через это прошел, ему просто повезло, что рядом стоял военный врач, тоже пленный, он его тормознул: не ешь, мол, сдохнешь. …Так что моя картина ни разу не выдумка». («Мы получили первое за много лет произведение о Джалиле. А докопаться можно и до столба»). Как после такого обморожения у человека не начиналась гангрена, или «хотя бы» воспаление лëгких? (Если он, конечно, вообще оставался живым). А этот пленный «без части подошв» ещё и ходил, ни на что не опираясь. Гвозди бы делать из этих людей... (Наверняка Кудояров слышал о так называемом «Отряде 731» - подразделении японских вооружённых сил, в котором в 1932-1944 годах проводились бесчеловечные опыты на живых людях с целью установления количества времени, которое человек может прожить под воздействием разных неблагоприятных факторов, в том числе обморожения, приводившем к гангрене). В двадцатые годы голодали около сорока миллионов людей (об этом голоде рассказывал и наш дядя Салих), но об опасности быстрого поглощения такой каши из всех пленных почему-то знал только один Джалиль? И где в те голодные годы он вообще мог видеть даже такую кашу?

В тюремную камеру входит человек и представляется: «Я – Гайнан». Когда Муса интересуется, откуда Гайнан родом, тот отвечает: «Родился и вырос в Омске. – Муса: Сибирский, значит. А я казанский. Точнее, родился в Оренбурге, а до войны работал в Казани». Зачем режиссёр, заявляющий, что в его фильме «Нет выдумок в принципе», «переселил» Курмаша в Омск, а Джалиля – из деревни Мустафино в Оренбург? Персонаж Курмаша без всякого ущерба для сюжета вполне мог бы сказать чистую правду в духе Джалиля, например: «Я марийский. Точнее, родился в Актюбинске, а до войны учился и работал в Марийской республике».

Муса рассказывает: «Во время первой волны /голода/ все родственники умерли; в живых остались только дед и я. …Зиму пережили с трудом. …Нередко волки приходили, резали овец. Дед ловил волка руками, потом сажал его на привязь; три дня не кормил и не давал воды этому волку. Тот, предчувствуя свой конец, начинал ужасно протяжно выть на всю округу. Услышав эту песню смерти, окрестные волки в панике разбегались от стада на десятки километров и долго потом не возвращались. /Волка дед/ через некоторое время отпускал, и тот убегал, не чуя ног. …В начале тридцатых годов дед умер, и я остался сиротой». Отец Мусы умер в 1919 году, мать - в 1928-ом; о годах смерти его предполагаемых дедов мне не удалось найти ничего. Если принять – за неимением других данных - что и в начале двадцатого века люди считались круглыми сиротами при потере обоих родителей до достижения восемнадцати лет, то Джалиль, лишившийся матери в возрасте двадцати двух лет, не был сиротой. Для точности вспомним, что у него были ещё брат Ибрагим, доживший до 1979 года, и сëстры Зайнаб (умерла в 1965-ом) и Хадича (умерла в 2000-ом). И как вы представляете себе ловлю волка голыми руками, тем более истощëнным человеком?

Сначала Курмаш выглядит доверенным лицом немцев. Он говорит Гумерову (Джалилю): «Сегодня утром со мной говорил офицер. Тем, у кого есть такая буква «А» /на одежде/, будут предлагать вступить в легион. …Я знаю, кто ты такой. Для совместной борьбы с врагом предлагаю объединиться». Но Гумеров, понятно, не так прост, чтобы сразу с кем-то соглашаться: «Давай сначала обдумаем всё вдвоём, потом посмотрим, что к чему. Договорились?». Так именно для обсуждения этой идеи Курмаш и подошёл к Джалилю и, в действительности будучи разведчиком и организатором подполья, разумеется, хорошо всë обдумал. Но в фильме он послушно отвечает: «Угу». А вот что сказал о Джалиле один из его друзей, писатель Гумер Баширов: «Муса не любил откладывать дело в долгий ящик. В его лексиконе не было слов «посмотрим», «обмозгуем», «обсудим». Сразу вникал в суть…». («Силуэты», Р. Мустафин, Казань, 2006 г; стр. 124). Курмаш и Джалиль были знакомы до войны – Джалиль давал Гайнану профессиональную оценку его стихам; «Между Джалилем и Курмашевым завязалась творческая товарищеская переписка» («Джалиль и джалильцы», Исхак Забиров; Казань, 1983 г.); тогда почему при повторном знакомстве в плену Курмаш узнаёт Джалиля, а тот не может вспомнить его? Если они были знакомы только по переписке, как Курмаш мог узнать Джалиля в лицо?

Где-то в бараке Джалиль даёт товарищам урок патриотизма: «Если мы уйдём с первым батальоном, сможем выйти к своим. А кто будет работать с вновь прибывшими /пленными/? Кто останется с ними? …Нужно наладить взаимодействие между частями легиона… Главное, я доволен системой командования легионом. Я остаюсь. Это опасно, поэтому не призываю и не уговариваю остаться других…», и раздаются голоса: «Я – с тобой… И я… И я…». Одного «желающего» тоже остаться, чьё имя не называется, отводят в сторону и пытаются побить. Скорее всего, это был намёк на предателя Ямалутдинова.

Как всегда, Муса кого-то инструктирует (очевидно, легионеров 825-го батальона, который немцы посылают на борьбу с белорусскими партизанами): «Завтра ночью, перед переправой, вас встретят партизаны. Уничтожьте офицеров и их прихвостней…» Кто-то, как позже выясняется – Булатов, под звуки баяна, на котором играет Алиш, печатает на машинке листовки. Муса даёт кому-то поручение: «Здесь тридцать листовок. …Там сидит Бухаров – он знает, что с ними делать». Пока идёт концерт для легионеров, которых готовят к отправке на фронт, Булатов, оставшись один, печатает: «Братья! Недавно 825-й батальон в полном составе, с оружием в руках перешёл на сторону партизан. Это событие явилось для всех нас примером мужества и верности. Призываем вас быть достойными этого поступка. О нас знают, и ждут нас на большой земле. Смерть врагам!». Закончив, он рвёт напечатанное на крупные куски (зачем тогда это было печатать?) и, кажется, поджигает (к сожалению, этой подробности я не запомнил); опускает машинку в деревянный ящик, закрывает крышку и кладёт сверху гармонь. Только он успевает таким образом «спрятать» улики, как к нему подходит «Ямалутдинов»: «Булатов! Тебя срочно вызывают в штаб, что-то уточнить насчёт гастролей… Не беспокойся, я побуду здесь». Булатов уходит, а «Ямалутдинов» тут же читает листовку по еë кусочкам, вынимает «спрятанную» машинку и докладывает обо всём коменданту лагеря Фляйшману. Откуда в бараке машинка? Из книги Р. Мустафина «По следам поэта-героя» (1973 г., стр. 172): «Каково же было удивление лагерного начальства, когда выяснилось, что эта машинка находится в помещении Министерства пропаганды – ведомстве самого Геббельса...». И, согласно книгам Р. Мустафина, печатанием листовок в типографии газеты «Идель-Урал» занимался Алиш, а в фильме он только играет на гармони, чтобы заглушить треск клавиш машинки, и ему время от времени пеняют: «Играй громче!».

Так зрителю постоянно внушается, как нелегко было Джалилю с легионерами, которые сами не могли сообразить, как поступить с немецким командованием батальона, отправляемого на фронт, и как тщательно нужно прятать следы своей подпольной деятельности. Но он не был бы Джалилем, если бы не одерживал ещё и убедительные победы в идеологических спорах с самим комендантом лагеря. Они зачем-то не раз встречаются, причём в странном помещении, объединяющем тюремную камеру и то ли квартиру, то ли кабинет Фляйшмана; комендант, естественно, сидит в кабинете (назовём его так), а Джалиль – за решёткой, в камере. Фляйшман предлагает Гумерову разговаривать по-русски; тот сначала отвечает: «Ich verstehe gut Deutsche» - «Я хорошо понимаю по-немецки», но всё же принимает предложение. Они делятся подробностями своих биографий, довоенных занятий и, конечно же, мнениями о будущем мира. Фляйшман: «Говори; ну давай, давай, поэт! Только называй всё своими именами». Муса, естественно, не поддаётся провокациям и ловит противника на противоречиях, видя его «насквозь». Фляйшман: «Я изучал ваш народ не до появления у нас татар. Что это значит - «человек из ада»? («Тартар»). Муса читает на немецком «Фауста» и отвечает удивлённому Фляйшману: «До войны я руководил музыкальным театром в Казани. В нашем репертуаре было множество произведений, в том числе и «Фауст» - Это потому, что у вас своего «Фауста» нет? – Отчего ж? У нас много чего есть. «Шурале», например. - …Ну-ка, прочти что-нибудь из «Шурале». Муса читает «Шурале» по-немецки, поясняя, что это - «Перевод с татарского. Творчество великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Моё вдохновение»: «…Sieht doch wie ein Männlein aus, nur sehr dürr und ohne Kleid, Mitten auf der Stirn ein Hörnlein, wie ein Mittelfinger breit…».

Кто мог до войны перевести стихи Тукая на немецкий? Когда Джалиль успел настолько хорошо овладеть немецким языком, что свободно общается на нём, в частности - с комендантом лагеря, на темы искусства и морали? В книгах можно прочитать, что Муса, сидя в камере, с помощью соседей смог немного освоить язык, но, говоря по-современному, на бытовом уровне, без абстрактных понятий, что естественно. В интернете нашлось сообщение «Татар-информ» за 26 августа 2005 года, что «сказка-поэма» «Шурале» была издана в 2005 году на пятнадцати языках: «Произведение Габдуллы Тукая «Шурале» на немецком языке было представлено сегодня (выделено мною – т.е. в августе 2005 года - ФБ) в музее поэта в Казани. Книгу выпустило издательство «Бертуган» в городе Вайлер-на-Рейне в Германии. Перевела сказку Тукая на немецкий язык руководитель издательства Алия Тайсина». Киношный Джалиль в 1944 году читает отрывок из «Шурале» в переводе на немецкий, который будет сделан нашей современницей А. Тайсиной только через шестьдесят лет после окончания Великой Отечественной войны.

Муса – разумеется, совершенно случайно - прочитал отрывок с описанием внешности Шурале, в котором есть сравнение рога на его лбу со средним пальцем человека («Mittelfinger». Да, у Тукая так в оригинале: «Яп-ялангач, нәп-нәзек, ләкин кеше төсле үзе; Урта бармак буйлыгы бар маңгаенда мөгезе...»). Такое сравнение очень понравилось Фляйшману, назвавшему его остроумным. Похоже, выбор Гумеровым для чтения именно этого отрывка из не существовавшего тогда перевода стихотворения Тукая показался остроумным прежде всего самому режиссёру фильма.

После того, как Фляйшман «поплакал в жилетку» Джалилю из-за болезненных воспоминаний о полученной им в детстве психологической травме от отца, выбросившего его любимую куклу, Муса читает: «Не беда, что одежды на мне обветшали;/ Заплаты крепки, в душе моей мир./ А тебе, многоликий, помогут едва ли/ С иголочки фрак и лиловый мундир». На слова Фляйшмана, что он ничего не услышал (не понял), Джалиль гордо заявляет: «Я поэт, а не доктор», чем доводит того чуть ли не до истерики: «Ты дерзишь от отчаяния… Я, я хочу тебя понять, понять тебя хочу!». И Муса добивает его: «На моём месте не до полемик. Но одно могу сказать определённо: мы – те, кто мы есть, и, надеюсь, другими не будем, какие бы испытания ещё не выпали на нашу долю в будущем, и как бы нас кто ни называл».

Как бы внушительно эта тирада ни выглядела, сказать так могут не только татары, и для этого не обязательно ни быть поэтом, ни попадать в плен. Это общее, бесцветное выражение, на мой взгляд, было вставлено лишь для того, чтобы в тысячный раз продемонстрировать невероятную мудрость «поэта-патриота», его превосходство над остальными пленными и, само собой, над врагом. Судите сами. В интервью Кудоярова программе «Семь дней плюс» (телеканал ТНВ) за 27 сентября 2024-го ведущая Татьяна Тимошенко спрашивает: «Все эти люди, о которых мы сейчас вспомнили - они могли бы произнести фразу Мусы Гумерова: «Мы – те, кто мы есть, и, надеюсь, другими не будем»? И про себя вы могли бы так сказать? – Кудояров: Ну конечно. – Это ваша фраза, авторская? – Это же я, это же я написал». Кто бы сомневался…

Далее Фляйшман, пытаясь завербовать Мусу, шантажирует его: они, мол, через своих людей пустят слух, что Муса жив и работает на них; этот слух дойдёт до его родины, и что тогда будет с его родными? Не добившись согласия Гумерова на сотрудничество, Фляйшман «обрабатывает» его друга – спасённого им когда-то Якова-Сабира. Гениальный провидец Джалиль предугадывает «отселение» из их камеры Якова, поэтому инструктирует его, как тот должен вынести его, Джалиля, «тетрадь» со стихами. Яков: «Один? Без вас? Нет, я не смогу. – Муса: Выйдешь! Ради всех нас! Я всё растолкую, что и как… – Что я должен сделать? – Поспать для начала. Всё остальное – утром». Муса подходит к бельгийцу Андре Тиммермансу и говорит по-немецки: «Мне нужна бумага. Я знаю, у тебя кое-что есть»; когда тот даёт: «Danke» - «Спасибо».

Во время второй «беседы» с Гумеровым Фляйшман со словами «В моей коллекции этому самое место» забирает себе блокнот со стихами Мусы, который ему передаёт Яков-Сабир – дубликат первого блокнота Джалиля, сделанный Мусой для отвлечения внимания Фляйшмана. В конце фильма звучит стихотворение «Сон в тюрьме» («Сегодня доченька во сне ко мне пришла, ладошкой волосы с любовью уложила…»), после чего из камеры на казнь вызывают одиннадцать человек, десятерых из которых люди знают под одним общим названием на всех «и его соратники» (подпольщики, вместе с которыми был казнён Джалиль), а здесь, наконец-то, называют по именам. (Через два часа после начала фильма, и даже в порядке казни).

Так и оставшийся анонимным участник казни нацистов (по словам режиссёра - «персонаж, который выжил») передаёт последний разговор Гумерова и Яши, которому он был свидетелем. Муса: «Просто слушай и запоминай. Я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть. Здесь мои стихи. Ты будешь должен раскрыться перед Фляйшманом. Скажешь, что он прав: ни один из нас тебе здесь никто; ты просто хотел спастись и взял чужое имя; скажи, что я тебе его предложил; поддакивай ему во всём, что бы он тебе ни говорил, что готов выполнить любое его задание. Теперь главное: чтобы он тебе окончательно поверил, отдашь ему это… - После сомнений Яши: - Да мы всё равно не жильцы на этом свете. Если мои расчёты верны, Фляйшман оставит эту рукопись себе – он любит книги с особыми историями, а наша история – что надо. …Если тебе суждено добраться до наших, расскажешь всё как есть. – Я лучше здесь умру, вместе с вами… - Нет времени на истерику. – Но это твои стихи, твоя надежда… Это ты – наша надежда, единственная, а стихи – наша общее последнее послание, что мы – не предатели. Теперь оно в твоих руках; его нужно вынести на волю любой ценой. У тебя будет два блокнота; во второй я дописал послание о тебе… Это – твоя охранная грамота; доберёшься до наших, они прочитают, и с тобой всё будет в порядке. Я мечтаю лишь об одном: чтобы однажды эти стихи прочитали люди. Если Фляйшман тебе поверит, шмонать не будут. Сделай всё, чтобы избежать шмон. …Делай всё наоборот, что подсказывает тебе совесть, даже самое страшное, что придёт тебе на ум! Может быть, это самая главная роль, которую суждено тебе сыграть в жизни. Но смотри, не переигрывай; Фляйшман – не дурак. – Ты заранее всё просчитал и сделал копию? – Не сразу. Мысль пришла, когда ты чудом вернулся живым. Упырь тебя оставил жить не случайно; хотел бы убить – убил бы. Так что наша честь – в твоих руках. Иного варианта оправдаться дома у нас нет».