В завершение 2022 года

И всë-таки: как появляются справочные издания?

Ранее я скептически отзывался о принципах выпуска серии «Шәхесләребез», о которых рассказал в своём интервью изданию Intertat.ru 18 ноября 2021 года поэт, общественный деятель Разиль Исмагилович Валеев. («Шәхесләребез» - книги справочного характера о знаменитых татарах; см. обзор «В завершение 2021 года»). Поэтому, когда 9 января с.г. я увидел и его интервью в передаче «Ком сәгате» (канал ТНВ), я решился задать ему свои вопросы, перечисленные в упомянутом выше обзоре.

Поскольку Р. Валеев является председателем Попечительского Совета Национальной библиотеки республики Татарстан, 3 февраля я написал ему письмо на адрес этой библиотеки. Для увеличения шансов получения ответа я ограничился, по сути, двумя вопросами: почему за столь трудоëмкую работу по выпуску серии «Шәхесләребез» взялись только три человека, не привлекая к ней других писателей? По какому принципу они отбирали кандидатов, удостоенных «персональной» книги, и будет ли эта серия продолжена по окончании работы с отобранной сотней «счастливчиков»? Также я выразил сожаление, что известный поэт Радиф Гаташ имеет искажённое представление о Салихе Баттале, а его брата, подпольщика Абдуллу путает с учёным-историком Габдельбари Батталом (см. «В завершение 2021 года» - «Очередные «книжные шедевры»), и что это его ошибочное мнение может войти в какую-либо книгу (к слову, Гаташ - член редколлегии книги о Джалиле); комментируя характеристику, данную Гаташу Валеевым, я сказал, что не торопиться менять своё мнение – хорошая привычка, но приводить его в соответствие с фактами – благородное дело.

7 февраля я получил ответ Р. Валеева. Он благодарил за внимание к его интервью и пояснял, что список «личностей», составленных им, доктором исторических наук Миркасымом Усмановым и писателем Туфаном Миннуллиным для включения в серию, обсуждался и уточнялся в Академии Наук Татарстана, и по каждой книге формируется группа авторов из видных учёных и писателей. Через полчаса я получил дополнение: мол, моё письмо было передано Р. Гаташу, на что тот ответил: «Скорее всего, он принял меня за Радифа Сагди. Я довольно хорошо знаю род Батталовых». («Ул мине Рәдиф Сәгъди белән бутый торгандыр. Мин Батталларның нәсел-нәсәпләрен шактый яхшы беләм». Р. Сагди – член Союза писателей РТ, о котором я до нашего с Р. Гаташем разговора в 2008 году не имел представления). Я напомнил Разилю Исмагиловичу о своём втором вопросе, а по поводу слов Радифа Кашфулловича ответил, что давно веду дневник, и наш разговор с ним о Салихе Баттале в Национальном музее в 2008 году я описал в тот же день, зная, с кем говорил, и что знание родословной какого-либо человека не означает знания всех подробностей из его жизни. На следующий день я получил на это третье сообщение. Если исключить повторы, вот что в нём было нового: в список личностей, выбранных для включения в серию, вошло 113 человек; автор надеется, что серия будет продолжена; он хорошо помнит «интересную личность» Салиха ага, потому что встречал его в редакции журнала «Ялкын», а однажды даже приходил к нему домой. Прежде всего спасибо Разилю Исмагиловичу за то, что он вообще ответил мне. Сам факт получения ответа от кого бы то ни было – такая редкость, что будет удивлять меня ещё долгое время. (Для справки: Р. Валеев – третий за полтора десятка лет (!), кто ответил на моё обращение по поводу братьев Баттал). Но, поскольку я увидел ответ всё-таки только на один мой вопрос (об авторстве книг), у меня сохраняются основания предполагать следующее. Поскольку сами же основоположники серии планировали выпустить персоналии о более чем пятистах - обратите внимание - равноправных личностях, отбор из них ста тринадцати всë-таки означает разделение их на некие высший и низший сорта; этот отбор производился на основе не только неоспоримых фактов, но и сомнительных стереотипов, проверить которые никому не приходит в голову (вспомните некоторые утверждения о Джалиле или слова Р. Гаташа о Салихе и Абдулле Батталах); было бы справедливым продолжить выпуск серии, пока не выйдут книги обо всех запланированных пятистах с лишним личностях, но после увековечения ста тринадцати «самых достойных» работа над ней, скорее всего, остановится. (Р. Валеев только выражал надежду, что их дело продолжат «другие»). Напоминаю: в 2008 году Р. Гаташ на пустом месте сказал, что сын Салиха Виктор – от его русской жены и что я – тоже сын Салиха (!), приехавший из Турции - и это после вопроса, были ли у Салиха дети вообще; и после этого, про прошествии четырнадцати лет, он заявляет, что довольно хорошо знает род Батталов? Как вы понимаете, я не хуже его знаю своих родственников, но Радиф Кашфуллович, путающийся с семьёй даже одного Салиха, оказывается, знает о них лучше? Повторяю, не стыдно не знать некоторых исторических подробностей; я, например, до того, как известный нам аноним подбросил нам домой результат своего умственного озарения о «предателе» Абдулле, тоже не слышал о Габдельбари Баттале. (См. «Размышления об Абдулле Баттале» на этом сайте). Но реакцию Р. Гаташа я считаю классическим приëмом подмены темы разговора: вместо внятного ответа, знал ли он об учëном-историке Габдельбари (разумеется, не знал, иначе не поставил бы себя в неловкое положение), он, по сути, заявляет, что оправдываться должен я – за то, что с кем-то его якобы перепутал. (В таком случае я, видимо, перепутал Радифа Кашфулловича со всеми людьми по имени Радиф). За время работы на Казанской телестудии я много раз видел Гаташа на телеэкране; после такого невольно запомнишь любого человека. Искренний ответ только укрепил бы его авторитет, но, очевидно, мы его не получим. А как было бы замечательно, если бы, кроме Тукая и Джалиля, наши писатели знали что-то существенное о других, не менее достойных личностях, кроме их имён... А теперь разрешите сделать отступление от главной темы нашего сайта, причину которого я поясню ниже. В обзоре новостей 2021 года, комментируя слова Р. Валеева о поисках авторами серии «Шәхесләребез» доселе неизвестных документов в «личных фондах» населения, я описал случай сомнительного происхождения предметов из этих «фондов» на примере нашей знакомой Сании Шагаровны Шараф, племянницы издателей произведений Тукая братьев Шараф, сдавшей одну нашу старинную скатерть и полотенце в Литературный музей Г. Тукая под видом его личных вещей. 23 марта с.г. в Intertat.ru появился рассказ заведующей этим музеем Гузель Тухватовой о «белых пятнах» в биографии Г. Тукая, седьмая глава в котором называлась «Каким было полотенце Тукая и кто автор иллюстраций к его произведениям?» («Тукай сөлгесе нинди булган һәм әсәрләренә иллюстрация ясаган автор кем?»). Вот что там было сказано: «...Только в 2018 году, в новой экспозиции мы впервые смогли представить посетителям полотенце Тукая. Думаю, это - свидетельство научных поисков, ведущихся в нашем музее. Также у нас можно увидеть вещи, принадлежавшие личностям, с которыми общался Тукай – Ф. Амирхану, А. Хасани, З. Хасании, братьям Шараф (выделено мною – ФБ), Волжской, Г. Кариеву и др.». («Яңа экспозициядә беренче тапкыр 2018 елда гына тамашачыларга Тукайның сөлгесен тәкъдим итә алдык. Бу музейның фәнни өйрәнелешен күрсәтәдер дип уйлыйм. Без Тукай белән аралашкан шәхесләрнең ядкярләрен дә тәкъдим итәбез, Ф. Әмирхан, Ә. Хәсәни, З. Хәсәния, бертуган Шәрәфләр, Волжская, Г. Кариев һ.б. шәхси әйберләрен күрергә мөмкин»). После этого я решил повторно обратиться в музей Г. Тукая, чтобы попытаться прояснить судьбу наших вещей, нашедших нового «хозяина». 10 апреля я отправил по указанному на их сайте электронному адресу письмо, в котором описал наши вещи, преподнесённые им Саниёй Шагаровной; сообщал, что в сентябре 2003 года рассказал о случае с Санией Шараф тогдашнему заведующему этим музеем Музипу Тазиевичу Низамиеву, который обещал проверить мои слова и в случае их подтверждения удалить названные экспонаты из реестра музея; допустил, что представленное в «новой экспозиции» 2018 года полотенце, возможно, действительно принадлежало Тукаю, но просил уточнить его происхождение. 12 апреля я позвонил в музей и по их просьбе пересказал содержание написанного мною, но всё, что я услышал – что они пока заняты, но изучат моё письмо, как только освободятся. Судя по тому, что ответа от них не поступало до сих пор (и, очевидно, не поступит), научные поиски у них, видимо, ведутся очень серьёзные. Кто бы мог подумать, что проверка сотрудниками музея истории пополнения собственного реестра может быть такой трудной научной задачей… А ведь в этом интервью заведующей музеем Тукая от 23 марта с.г. были и такие золотые слова: «Вообще к воспоминаниям /памятным вещам/ нужно относиться с большой осторожностью. /Здесь/ возможны различные субъективные подходы. Если описанные события не подтверждаются ни одним другим источником, с точки зрения науки мы никак не можем говорить, что они правдивы…» («Гомумән, истәлекләргә дә бик сак якын килергә кирәк. Төрле субъектив яклары булырга мөмкин. Әгәр шунда булган вакыйгалар башка җирдә берничек тә кисешми икән, без аны фәнни яктан дөрес дип берничек тә әйтә алмыйбыз...»); «При изучении жизни и творчества Тукая очень много эпизодов требует прояснения. Успешные результаты даёт объединение усилий архивов, музея, научных организаций...» («Тукай иҗатын, тормышын өйрәнгәндә бик күп мәсьәләләргә ачыклык кертергә кирәк. Архивның, музейның, фәнни оешмаларның бердәмлеге уңышлы нәтиҗәләр бирә…»). Да, эта часть моего обзора - отступление от темы нашего сайта. Но, во-первых, так получилось, что наша семья из своего «личного фонда», т.е. домашней утвари, невольно пополнила фонды (реестр) музея Тукая; во-вторых, очень уж сильно мероприятия и статьи во славу Тукая похожи на мероприятия и статьи во славу... правильно, Джалиля. Кроме того, многие авторы, справедливо отмечая, что молодёжь из всех поэтов (писателей) может назвать только Тукая и Джалиля, в своих статьях, как нетрудно видеть, сами обязательно делают реверанс только в их адрес. Поэтому, комментируя очередную, как правило, безликую статью или высказывание во славу Джалиля, я, для максимально точной передачи её смысла, бываю вынужден сохранять в приводимых цитатах и имя его поэтического «напарника» Тукая. Таким образом, мы плавно переходим к обзору неиссякающего потока таких статей за 2022 год:Об «обязательной программе» в СМИ (или «И это всё о нём»-2)

3 мая в Intertat.ru вышла статья «Беда /трагедия/ Тукая: последней защищённой диссертации о творчестве поэта – 13 лет» («Тукай фаҗигасе: шагыйрь иҗаты турында соңгы тапкыр якланган диссертациягә - 13 ел») – причудливая смесь стенаний по поводу нехватки исследователей наследия Тукая и по поводу искажений его образа в трудах различных историков, а также призывов исправить эту ситуацию. Не отвлекаясь на неисчерпаемую Тукаевскую тему, перейдём к словам заведующего отделом литературы института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, профессора кафедры татарской литературы КФУ, доктора филологических наук Альфата Закирзянова: «В настоящее время мы признаём Тукая символом татарского народа. ...Тукай, Джалиль – из их числа. Поэтому мы заявляем, что они выше критики. Мы не хотим слышать о них плохое. Мы воспринимаем их как гордость народа, воплотившую в себе его ментальные качества. Это – миф. Но такой миф нужен для народа...». («Тукай бүгенге көндә татар милләтенең символы, моны без таныйбыз, беләбез. ...Тукай, Җәлил – шундыйлардан. Шуңа күрә без аларны тәнкыйтьтән өстен дип әйтәбез. Алар турында безнең начар сүз ишетәсе килми. Без аларны халыкның йөзе буларак кабул итәбез, аның менталь сыйфатларын үзенә туплаган шәхес буларак күзаллыйбыз. Бу - миф. Ләкин ул халык өчен кирәкле миф...»). Выходит, эти мифы, вымыслы о «символах» не подлежат критике, а наоборот, должны поддерживаться ради блага народа? Вас не смущает такая инструкция, наставление по восприятию утверждëнных сверху «символов»? В статье «Рядом с Мусой Джалилем мелочиться нельзя» («Муса Җәлил тирәсендә вакланырга ярамый»: каһарманга багышланган «капиталь» әсәр кирәкме?»; Intertat.ru, 28 августа) еë автор спрашивает у писателей, филологов и представителей искусства: нужны ли ещё «капитальные» сочинения, посвящённые Джалилю, или хватит уже написанных? По-моему, только поэт, член Союза писателей РТ и Татарского ПЕН-клуба Рузаль Мухаметшин выразился коротко и верно: по его мнению, писать о Джалиле стоит, если только открываешь о нём новые сведения, особенно о периоде его жизни в Германии. Автор статьи сообщает, что в ходе опроса несколько раз упоминался роман Р. Курбана «Ватан» и говорит: «Я слышала, что в адрес и этого романа звучала критика. Но всё-таки лучше, что такой роман есть». («Бу романга карата да тәнкыйть сүзләре яңгырады дип беләм. Шулай да аның булуы хәерлерәк»). Сейчас вряд ли кто-то хорошо знает настоящую историю подпольной группы, в которую входил Джалиль (в том числе и я), но одобрение романа, в котором перевраны факты, без попытки ознакомиться с его критикой, о которой автор, оказывается, всё же слышала, не способствует укреплению доверия к её статьям. (Я сомневаюсь также, что она читала этот роман). Да это и не имеет значения, ведь современный читатель поверит всему, что напишут о подпольщиках. А что ожидать от корреспондентов СМИ, если и профессор, доктор филологических наук заявляет, что для народа нужны выдумки о Джалиле? В статье «КФУ профессоры Нурфия Йосыпова: Муса Җәлилнең табылмаган утызлап шигыре бар» (Tatar-inform, 15 октября) профессор КГУ Нурфия Юсупова, справедливо признавая необходимость продолжения изучения биографии и творчества Джалиля, говорит: «Требуется изучение научной биографии («Научный подход к изучению биографии»? – ФБ) Джалиля в плоскости новых методологических подходов, а для этого важен приход в науку «джалиловедение» (да, давно придумали такое слово – ФБ) молодых специалистов и написание в этом направлении серьёзных трудов... С этой целью, опираясь на опыт создания энциклопедии Тукая, задачей дня становится создание энциклопедии Джалиля. ...Не секрет, что в связи с жизнью /пребыванием/ Джалиля в плену есть невыясненные эпизоды, и для этого нужно продолжать работу в российских и иностранных архивах. ...Интерес Джалиля к творчеству восточных, западных и русских писателей – известный факт, поэтому важно исследовать его творчество в арабском и восточном контексте, особенно в связи с традициями литературы Востока. Кроме этого, к новым результатам также могут привести исследования творчества поэта в генетическом и сравнительно-типологическом плане...». («Яңа методологик карашлар яссылыгында Җәлилнең фәнни биографиясен өйрәнү сорала, ә моның өчен шушы юнәлештә саллы хезмәтләр язу,.. Җәлилне өйрәнү фәненә яшь белгечләрнең килүе мөһим. Шушы максатта, Тукай энциклопедиясе төзүнең тәҗрибәсенә таянып, Җәлил энциклопедиясен төзү дә көн тәртибендә тора. ...Шуның белән янәшәдә Җәлилнең тоткынлыктагы язмышына бәйле ачыкланып бетмәгән урыннар булуы да сер түгел, ә моның өчен Россия һәм чит ил архивларында эшләүне дәвам итү кирәклеге билгеле. ...Җәлилнең көнчыгыш һәм көнбатыш, рус әдипләре иҗаты белән кызыксынуы, аларны өйрәнүе билгеле факт, шуңа да иҗатын гареб (гарәп? – ФБ) һәм шәрык контекстында бәяләү, аеруча Көнчыгыш әдәбияты традицияләре белән бәйләнештә тикшерү мөһим. Шулай ук төрки әдәбиятлар белән чагыштырып, генетик, чагыштырма-типологик планда эзләнүләр дә шагыйрь иҗатын өйрәнгәндә яңа нәтиҗәләр алып килә ала...»). Несмотря на то, что биография Джалиля, как выразилась в разговоре со мной в марте прошлого года доцент КФУ М. Хабетдинова, «отутюжена» (очевидно, отшлифована и растиражирована) и продолжает «утюжиться», по-настоящему её мало кто знает. Поэтому я бы свёл эту тираду к одному: нужно продолжать изучать биографию Джалиля и не только его, работая в российских и иностранных архивах. Но профессора, кандидаты филологических наук умеют выражаться сочно: «Плоскость методологических подходов», «Арабский и восточный контекст»... Особенно меня поразила мысль, что новые знания о творчестве Джалиля может дать изучение его творчества в генетическом (?!) и некоем «сравнительно-типологическом» плане. Прочитав это, я только укрепился в мысли, что в «науке» «джалиловедение» грядут чудные открытия... Если кто понял, что означает это выражение, просьба объяснить его, а то я думаю, что скажи кто-нибудь такое про любого другого поэта, того поднимут на смех. Однако в отношении Джалиля можно восхищаться чем угодно: и его «звенящим» смехом, и мускулатурой, и телом, которое само по себе имело чувство ответственности (обо всём этом см. в предыдущих статьях)...Или возьмите хотя бы статью, вышедшую 22 февраля на Matbugat.ru со ссылкой на Piter.tatar (http://piter.tatar/) - «Ут эчендә туган үлемсезлек», посвящëнную... одиннадцатилетию открытия в Петербурге пямятника поэту-герою, с фактическими ошибками и единственно ценной информацией – адресом этого памятника. (Об адресе я серьёзно. Почему-то корреспонденты почти никогда не указывают ни места, ни времени описываемых ими событий). Да, «золотая жила» под названием «Джалиль» давно выработана, и вот уже желающие усилить свои статьи благодаря включению в них его имени начинают отмечать «дни рождения» его памятников...

Доктор филологических наук, составитель книги «Муса Джалиль» из серии «Шәхесләребез» Рамиль Исламов поделился своей обеспокоенностью обращением с документами, имеющими отношение к Джалилю. («Галим Рамил Исламов: Муса Җәлил белән бәйле кайбер документлар монтажланган булган»; Tatar-inform, 16 октября). Он сравнил их оригиналы с вариантами, вышедшими в печати, и обнаружил, что некоторые из них оказались опубликованы в урезанном, смонтированном виде (проще говоря, подвергнуты цензуре), и добавляет, что не понял, почему так было сделано. («Галим әйтүенчә, матбугатта кайбер документлар монтажлап тәкъдим ителгән булган. ...Мин моның ни өчен шулай эшләнгәнен аңлап бетермәдем», - диде ул «Татар-информ» хәбәрчесенә...»). Разделяю беспокойство Рамиля Фанавиевича, только мне здесь непонятно другое. Неужели он, автор монографий и «около двухсот научных и научно-популярных статей в научно-тематических сборниках, журналах и газетах», никогда не сталкивался с так называемым «редактированием» его трудов? Могу допустить это разве что в таком случае: если язык его статей оказался настолько научным для сотрудника журнала или газеты, рефлекторно кромсающего всё, что попадает ему в руки, что тот ничего в них не понимал и потому был вынужден давать их в печать в первозданном виде. Конечно, это стресс для кромсающего... то есть редактирующего, но перед редакторами все равны. (Кроме обладателей очень высоких должностей, разумеется). А примеры «исправления» исторических фактов (учитывая тематику нашего сайта - связанных с подпольной группой Курмаша и, в частности, с Джалилем) я приводил в предыдущих статьях. В мае я ознакомился с содержанием книги «Муса Джалиль». Было приятно видеть, что в ней не повторялись привычные штампы о поэте, кочующие дословно из одних книг в другие; например, здесь не говорилось об участии Джалиля в Гражданской войне. Однако, к сожалению, в главе «Муса Джалиль: жизнь и творчество» я увидел знакомые слова: «...Устанавливается связь между Берлинским комитетом ВКП(б) и подпольной организацией, руководимой М. Джалилем». Видно, что автор Р. Исламов тщательно подбирает документы для своих книг, но ирония здесь в том, что в этом же томе о Джалиле, в обширной библиографии упоминаются книги обоих изданий (2006 и 2015 годов) московского профессора-германиста А. Ахтамзяна «Муса Джалиль и его соратники в Сопротивлении фашизму», в которых руководителем подпольной организации, в которую входил Джалиль, признаётся Г. Курмаш. Что это, как не тот же монтаж фактов самим составителем книги, только в данном случае, верю, невольный? Жаль, если составитель - исследователь, архивист, переживающий за сохранность исторических документов, оказался не совсем знаком с трудами своих предшественников по затронутой теме. Затруднившись с поиском электронного адреса Р. Исламова, я решил опять обратиться к «старому знакомому» Разилю Исмагиловичу и 4 июня написал ему письмо, в котором сообщил то, что уже писал на этом сайте: что руководителем подпольной организации в Германии, созданной из пленных татар, был Гайнан Курмаш, и это признали писатель-«джалиловед» Рафаэль Мустафин, профессор А. Ахтамзян и др.; что после признания роли Курмаша Джалиля стали называть идейным вдохновителем этой организации, но я так и не встречал аргументов в пользу такого утверждения. Ещё я добавил, что «Берлинский комитет ВКП(б)» – не настоящий комитет, а название другой подпольной организации, созданной советским офицером Николаем Степановичем Бушмановым, поэтому это название правильнее было бы взять в кавычки, и что раз уж в книге упоминается стихотворение «Чулочки», по которому дочь Джалиля поясняет, что его автор – не её отец, из уважения к настоящему автору стоило бы назвать его имя – фронтовика Эдуарда Аркадьевича Асадова. (Вообще-то, чтобы задуматься об авторстве «Чулочков», достаточно поискать это стихотворение в сборниках стихов Джалиля). Меньше чем через час Разиль Исмагилович поблагодарил за внимание к выпускаемым ими книгам и сообщил, что передаст мои замечания составителю тома о Джалиле Рамилю Исламову.Приятная неожиданность

1 апреля издание Intertat.ru объявило о начале проекта под названием «#җәлилчеләрҗире» - цикла статей с целью публикации новых сведений о «джалильцах» и увековечения их подвига с пояснением, что в них будет рассказываться о малой родине этих героев, т.е. об их родных местах. (Я упоминал этот проект в статье «Наконец-то о музыке»). Первая статья из этого цикла «Җәлилчеләр җире – Куян авылы: Гайнан Кормашевның ачылмаган мәхәббәт тарихы» была посвящена Гайнану Курмашу. Вторая статья появилась 9 мая и была посвящена Рахиму Саттару («Уникенче җәлилче Рәхим Саттар: печән кибәне астында өзелгән язмыш»); третья – Абдулле Алишу («Мәктәпне дә ябып куйсалар, бетәбез»; 14 июля), четвёртая – Гарифу Шабаеву («Башкортстанның Иске Турай авылы фермеры Гариф Шабаевка бюст куйган», 19 августа), пятая – Галлянуру Бухараеву (до этого известному как Салим Бухаров; «Галләнур Бохараев исемен халыкка тарата алдык», 4 ноября). Учитывая расстояние от Казани до родных краёв казнённых членов группы Курмаша, журналисты взялись за очень трудную работу, поэтому я допускаю, что этот проект может прерваться, не включив в себя рассказ, например, о Ф. Сейфульмулюкове и А. Атнашеве, уроженцах Ташкента и Петропавловска (Казахстан). По сравнению с ними поездка в Мордовскую республику и Оренбургскую область (родину А. Симая и М. Джалиля), а тем более в Сармановский и Алексеевский районы Татарстана (родину З. Хасанова и А. Баттала) уже не кажется таким трудным делом. (Материал о Ф. Булатове, статья о котором вышла 30 января 2023-го, как я и предполагал, был предусмотрительно собран в Башкортостане летом, в одной поездке одновременно с материалом о Шабаеве и Бухараеве). Конечно, пока не открыты архивы, относящиеся к Великой Отечественной войне, рассчитывать на какие-то новости из биографий товарищей Джалиля, а тем более их подпольной деятельности, не приходится. Но этот проект хоть как-то компенсирует полное отсутствие внимания к товарищам Джалиля по подпольной борьбе в фашистском плену. Поэтому даже простое описание обстановки на сегодняшний день в населённых пунктах, где они родились - уже заметный шаг в оказании уважения к их памяти, и я благодарен редакции «Интертат» за такую инициативу. Жаль только, что в статьях из цикла «Җәлилчеләр җире» иногда встречались неточности, например, в написании имён, должностей людей и т.п., о чём я сообщал в редакцию. В статье о Курмаше приводятся такие слова старшего научного сотрудника казанского музея Великой Отечественной войны Михаила Черепанова: «Суть подвига, совершённого Гайнаном Курмашевым, мы поймём только в будущем. Полная оценка его личности, деятельности ещё не дана»; «Мы толком не представляем ни их (всех участников Сопротивления – ФБ) имëн, ни подвига». К сожалению, такие слова сейчас тоже затасканы, но в отношении Курмаша и членов его группы я бы не смог выразиться лучше. Успешно действовавшие до привлечения в свою группу Джалиля, они получили лишь общее безликое название «его соратники». Попробуйте спросить кого угодно о любом из них, даже о Джалиле, в чём заключается его подвиг, и на этом разговор по сути вопроса будет закончен: в лучшем случае – мирно за отсутствием ответа, основанного на фактах; в худшем, самом вероятном - обвинениями в незнании истории, советом внимательнее читать Р. Мустафина и т.п., т.е. перепалкой. Да, выше я упоминал статью с таким же названием - «В чём заключался подвиг Джалиля?», но только что сказанное мною не противоречит моему комментарию к той статье; особенность моего разговора с её автором лишь в том, что он закончился мирно.Опять «энциклопедия»?

22 июня по приглашению своей знакомой по работе на телестудии (канал ТНВ) Флюры Абдуллиной я побывал в Казанском Кооперативном институте на открытии памятной экспозиции «Аллея героев» и презентации одноимëнной книги. Флюра, которая сейчас возглавляет Центр татарской культуры, созданный три года назад в этом институте, рассказала, что книга издана по инициативе этого Центра, объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мәрхәмәт - Милосердие» и общественной организации «Землячество Алькеевского района»; в ней собраны сведения об известных татарах – участниках войны: генералах, адмиралах, Героях Советского Союза, писателях, композиторах и др.

Они сошлись - лëд и пламень...

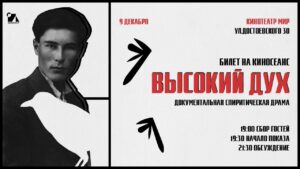

27 ноября я получил от Михаила Черепанова приглашение в кинотеатр «Мир» на премьеру фильма об участниках антифашистского сопротивления из группы Курмаша-Джалиля. Через неделю он прислал и фотоколлаж, на котором было написано: «Билет на киносеанс Высокий дух. Документальная спиритическая драма». Увидев на «билете» фотографию подпольщика Рахима Саттара, я предположил, что фильм, скорее всего, будет только о нём одном, а слово «спиритическая» вызвало у меня сомнение в его документальности.

Понравилась статья?

Нет обратных ссылок на эту запись.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.